アタッシュケースに銃と百発の弾丸、それを使うべき真実!伝説のクライムコミック開幕!

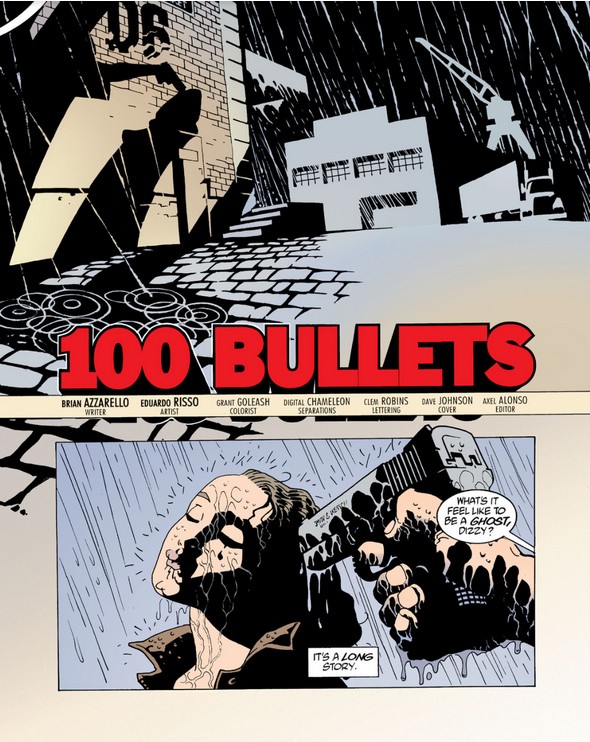

今回はBrian Azzarello/Eduardo Rissoの『100 Bullets』。DC/Vertigoより、1999年から2009年までの10年間で全100話で出版され、TPB全13巻にまとめられています。

さて『100 Bullets』だ。『Scalped』、『Criminal』とやって来て、これをやらんわけには行くまい。1999年当時はまだ新人だったBrian Azzarelloと、既にヨーロッパにもその名を馳せていたアルゼンチンのアーティストEduardo Rissoが組んで開始され、その名の通り100発の銃弾を放ち完結し、現在は伝説となっている名作!

だがこの作品、マンガ大国であるはずの日本では全く読まれていない。作品価値から本来読まれているべき形を考えれば、現状少なく見積もってもマイナス2万人!これではゼロ、全く読まれていないと言うしかない。こんな状態を放置しておくわけには行かない!

…のだが…、これ難易度高すぎ。だって100話もあって、その中で数々の謎が少しずつ、ほんの断片みたいな形で明かされて行くというストーリーで、1回や2回やってもどうにもならない…。だからといってこれに専念して行くというわけにもいかないという事情。

とりあえず何もやらないよりはましか、ぐらいのところで、半ば続きやります詐欺ぐらいの感じで、とにかく『100 Bullets 第1回』というタイトルで始めてみました。続けられるのかどうかはかなり難しいとは思うんだが、これはやらなきゃならんはずのことなんだよなあ、という意志を込めて。

最初っからごちゃごちゃと言い訳がましいんだが、とにかく『100 Bullets』始まります。

100 Bullets 第1回 / 100 Bullets

『100 Bullets』最初の3話からなる第1章のタイトルは、そのまま「100 Bullets」。各話毎のサブタイトル的なものはないんだが、もう少し先から通例になっている形で、便宜上Part 1~3という形にしておく。

■キャラクター

-

Isabelle “Dizzy” Cordova:

刑務所から出所した、シカゴの中南米系ギャング地域出身の女性。 -

Hector & Santiago:

Dizzyの夫と息子。Dizzyが刑務所にいる間に殺害される。 -

Emilio:

Dizzyの弟。 -

Swirski:

刑事。 -

Morgan:

刑事。 -

Agent Graves:

Dizzyにアタッシュケースを渡した謎の男。 -

Mr. Shepherd:

Gravesの”協力者”。

■100 Bullets Part 1

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

「バン。お前は死んだ」

雨の降りしきる倉庫街の裏道。夜。

「幽霊になるのはどんな気分だい、Dizzy?」拳銃を突きつけている男が話し続ける。

目を瞑り、仰向けた顔に降り続ける雨を浴びるDizzy。

長い話よ。

…私の。それはここから始まる。

目を瞑り、顔にシャワーの湯を浴びるDizzy。

石鹸をこすりつけ、身体を洗う。滑って手から落ちる。

タイルに落ちた石鹸に手を伸ばす。そこに何者かの影が被る。

「本物の石鹸で頑張って洗った方がいいよ、カノジョ。ここの臭いは簡単には落ちないからねえ」

笑いを浮かべた三人組の中でも、ひときわ大きく笑みを浮かべたタトゥーに覆われた女が言う。

刑務所のシャワールーム。Dizzyは石鹸を拾い上げる。

「それで、Dizzy、あんた今日出所って話じゃないか。ダチのところに戻るってわけか、良かったねえ」頭半分Dizzyより背の高い女が、覆いかぶさるように話す。

「あんたが出てく前に、ちょっと話があるんだよ…」女は少し周囲を窺うように話し続ける。「ちょっとした、あたしの男、Freedyにあんたから渡してもらいたいもんが、いいかい?」

「モノによるわね。恥ずかしがり屋さん。なんなの?」Dizzyは言う。

「こいつさ」女はDizzyの顔を掴む。

そして唇にキスする。

* * *

幸せそうな家族三人の写真。Dizzyは夫とキスをして、夫が片腕で抱いた息子はカメラに向かって笑いかけている。

「ねえ、Hector、女房はあんたを本当に恋しがってるよ。そしてちっちゃなSantiago。Mi Famila (私の家族)。あたしはあんたたちに何をしたの?」写真に語り掛けるDizzy。

「あたしはずっとこの日を夢見ていた。仮釈で出た時にみんなでパーティーをすることを。結果的には自分を騙し続けてたのよ」

写真に話し続けるDizzy。その後ろに、十字架、マリア像、ロザリオで作られた祭壇。

「あたしは自分の罪を清算できてない。これからも決して…」

仮釈放のため、自分の房で荷物の整理をしているDizzy。その手が停まり、写真に話し続ける。

「あんたたちの死について、神さまがあたしをどう許してくれるのさ」十字架に向かって言うDizzy。

「行きな、Cordova。あんた自由だ」房の入り口に立った女性看守が言う。

「あんた間違ってるよ」まとめた荷物を持って房を出るDizzy。

「あたしは決して自由になれないんだ」

* * *

シカゴの街。高架上を走る地下鉄。

窓際の席に座り、外を眺めるDizzy。車内放送が次の停車駅を告げる。

「63丁目」Dizzyの斜め後ろに座っていた、いかつい黒人の男が立ち上がりながら言う。

「一日中か」顔をしかめながら出口へ向かう男。

男と入れ違いに、車両にはアタッシュケースを片手に持った初老の男が入って来る。

アタッシュケースの男は、Dizzyの席にやって来て、声を掛ける。

「失礼」

他に席は空いているのに隣に座ろうとする男に顔をしかめながら、Dizzyは横に置いた自分の荷物をどける。

Dizzyの横に並んで座る男。

Dizzyは荷物の中から夫と子供と一緒に写った写真を取り出し、再び眺める。

「HectorとSantiagoに起こったことは、酷過ぎたな」不意に隣の男が言う。

「あたしあんたを知ってる?」警戒の表情で男を見るDizzy。

「いいや、私が君を知っているのだよ。Isabelle “Dizzy” Cordova。23歳。ステートビルの女性矯正施設より出所したところ」男は言う。

「世界への帰還おめでとう。私はエージェントGravesだ」

「Five-Oh(警官)なの?」Dizzyは訝し気に尋ねる。

Gravesは無言で、意味ありげな笑みを浮かべる。

地下鉄高架下のシカゴの街の風景。ギャング風ファッションの若者二人が歩く道の先から、普通の服装の痩せた男が歩いて来る。

Gravesの話は続く。「君が最初に逮捕されたのは11歳の時だ。万引きにより」

「2回目はその7時間後。君が盗みで捕まった店に放火しようとしたことにより」

「愉快だな」「ずいぶん昔の話よ。あんたに何の関係があるの?」Dizzyは言う。

「無関係だ」Gravesは続ける。「続く4年間君は少年院に入ったり出たりの日々を過ごし、ギャング関連犯罪による拘留を重ねる。それによりきわめて印象的な評判を得ることになる。15歳になり君の生活は落ち着きを見せる」

「視点を変えれば、ギャング抗争と授乳は噛み合わなかったというところなのだろう?」

「それは出口ということになるのだろう?子供が生まれるということについてだが」

「そういうことじゃなかった!あたしとHectorは永遠の愛に落ち、新しい生活を計画していたんだ…」

高架下の風景。若者の一人が歩いてきた男の腹を殴りつけ、もう一人は腰に差した銃を抜き、周囲を窺う。

「彼はそうだった。君らが結婚したとき、…16歳だったか?」

「だが、おとぎ話は7月のある晩に終わりを告げる」

「あたしは地元の女の子たちとつるんでただけの通りすがりだった。あたしは知らなかった…」

そうだ、悪いときに悪い場所に居合わせた。無関係の男が銃撃戦に巻き込まれたようなものだった。

その男の運の悪さに加え、君と他の”地元の女の子たち”四人は全員武装していて、殺された。二人の”アウェイ”の少女たちが、君の車に向けて発砲してきたときに。

唯一の生存者として、君は犯罪の容疑者として捕まる。

かくして、母さんは監獄へ行き、父さんは合法に暮らす。最低限の収入とフードスタンプで、小さな子供を抱えて…。

高架下の風景。被害者の男は路上にへたり込み。二人の若者は奪ったバッグを持って走り去って行く。

「…長期刑。君は懲役15年を宣告された。刑務所の超過収容に感謝すべきかな?」Gravesはアタッシュケースを開きながら言う。

そしてDizzyの前に一枚の写真を差し出す。「ほら、この男たちを知っているかね?」

写真には肩を組んで笑う二人の男が写っていた。「知らないわ。誰?」

「彼らが君の家族を殺した」

怒りと困惑の混ざった顔でGravesを睨むDizzy。

「話にならないね。HectorとSantiagoは、通りすがりの車から撃たれたんだよ」地下鉄はシカゴの街の高架を走り続ける。

「その通りだ。一人が運転していた…」

「そして、一人が撃った」

「違うね。あれはヴァイス・ローズさ。あたしのやったことへの仕返しさ」Dizzyは写真を突き返しながら言う。

「私を信じろ。あれはこの二人の仕業だ。悪徳警官…」

「”Five-O”だ」

※ヴァイス・ローズはシカゴに拠点を置く全米規模のストリートギャング組織。

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

「そんなの信じられないよ…」Dizzyは言う。

「君も信じるさ。このアッシュケースの中には、私の言っていることが真実である、否定しようのない証拠が入っている」写真を取り戻しながら言うGraves。

「更に、このアタッシュケースの中には一丁の銃、百発の弾丸が入っている。いずれも出所を特定されないものだ。すべて君のものだ。君が適当と思うように使えばいい」写真をケースに戻しながら言うGraves。

「君がこの情報により行動するなら、君は自由裁量権を持つ事となる」

車内放送が、次の停車駅を告げる。

「これどういうことなの?」困惑するDizzy。

「私はこれにより、いかなる法執行機関も君に触れることはできないと見るがね。君が最終的武力の行使を選択した場合、弾丸が回収されればすべての捜査は終結することになるだろう」GravesはアタッシュケースをDizzyに渡す。

「これってなんかのジョークよね?」事態が飲み込めず、戸惑い続けるDizzy。

「もう一つ。これは君個人への親展だ。もし君がこれを誰かに見せる、あるいは何らかの事情で他の者の手に渡った場合は、そうだな、こう言っておこう…」Gravesは席から立ち上がりながら言う。

「深刻な結果(Grave Repercussion)が待っているだろうと」

「なぜこんなことを?」Dizzyは尋ねる。

「わかり切ったことではないかね、Dizzy?」ドア口で振り返って言うGraves。

「彼らが悪党だからさ」

* * *

カフェの前で気取った客から恭しく車のキーを受け取る駐車係の男。

「なあ、あの洒落た奴のパクリを寄こせよ」道の反対側に停められた車の中で声がする。

「ほら、あれだ」後部座席から乗り出したEmilioが、運転席のEightに言う。

「ヒュープ、ヒュープ。了解、Emilio。…そんで何を狙う?」Eightが答える。

「Rizaが買い物リストを寄こした、Eight。そいつから選ぶ」Emilioが言う。

「お前ら今日のスプリンガー観たかよ?」とEight。

「いいや、俺あテレビは観ねえんだ」リストを見ながら言うEmilio。

「無茶苦茶さ、ホームズ。例の野郎がデートしてたビッチが結局男だったんだ」「マジかよ?」助手席の男が応える。

「奴らは問題なかったんだと、ホームズ。わかんねよなあ。まあ、お前がマンコを求めてってキンタマ一握りするまではな」「そいつにチンポがあるの知らねえで女と付き合うのってどんな感じなのよ?」

運転しているEightが、前を走るベンツに目を付ける。「おい、ホームズ、320-SLはリストに載ってるか?」「やったぜ、レッドベスト寄こせ」

追っていたベンツSL320が駐車したところで、駐車係風のベストに赤い蝶ネクタイに着替えたEmilioが歩み寄り、降りてきた中年男に声を掛ける。

「いらっしゃいませ、お客様。素晴らしい夜をお過ごしですか?」

「奥様のドアはお任せください」女性が降りて来る助手席のドアを支えるEmilio。

出てきたのはEmilioより背が高い水商売風の女。「奥様ですって?カンベンしてよう。これが最初のデートなのよ」「失礼しました…」

「マダム…」女性のヒョウ柄スパッツの股間を見つめるEmilio。

「お客様…」店へと向かって行くカップルに、乗り込んだ車の中から声を掛けるEmilio。

「あなたのレディは、本物の”一握り”ですな」

キョトンとする男を置いて、Emilioが運転する車は走り去って行く。

※ここで運転しているEightが何度も使うホームズ(Homes)は、主に地元の仲間、相棒、親友みたいな意味。ノリが違う日本語でそういうの入れるのもなんかぎこちなくなるんで、そのままにした。これからも出てくるけど、仲間の中に名探偵とかがいるとかいう話でもないので。

「スプリンガー」は1991~2018年の間放送されてたジェリー・スプリンガー・ショーのこと。

* * *

「あんたたちどう思う、あの与太話?あんたたちには良さげに聞こえるんだろうね、フフン、”ホームガール”?」

フォトフレームに入れられ、大型のCDラジカセに立てかけられた、かつて仲間と撮った写真に話しかけるDizzy。

Dizzyは住んでいた家に帰り、荷物を片付けている。CDラジカセとフォトフレーム、鏡が置かれたチェストの上に、刑務所の房の祭壇に置いていたものを並べ始める。

「やったぜ、ブッ殺してトンズラ、全部問題なし。全部戯言よ」

「何もなしにして逃げられる奴なんていない、そうでしょう、ベイビー?」夫と息子との写真を、鏡のフレームに挟むDizzy。

「あの男は分かっちゃいない。あたしがあんたの死を仕返しって言ったのは…」

「神様からの仕返しって意味だよ」

その時、部屋のドアが開き、小さな少女が駆け込んでくる。

「Dizzy!」「Lucy!大きくなったわね!」やって来たのは姪のLucyだった。

「ママはどこ行ったの?」Lucyを抱き上げて言うDizzy。「ママは友達と出かけてる、Dizzy。誰と話してたの?」

「Hectorよ」Dizzyは答える。

「ママの言うとおりだよ…。Dizzy頭おかしい。Hectorは死んだんだよ」Lucyは言う。

並べ終わったチェストの上の祭壇を眺めるLucy。

「そうなの?お祈りみたいなものよ。あたしにはHectorに聞こえてるってわかってる。それでいい?」Dizzyはベッドの上でアタッシュケースを開ける。

「Santiagoがいなくなって寂しいよ」Lucyが言う。

「あたしもよ」とDizzy。

「あと、Baby ChickとTiaとSad Eyesも。とっても面白かったし、あたしに優しかった」写真を見ながら言うLucy。

「みんなにもお祈りするの?」

「時々ね」Dizzyはアタッシュケースから出した拳銃を、ジーンズの後ろの腰に差す。

「そうなんだ。Dizzyは死んだ人たちと、知ってる人なら全部話せるんだね」Lucyは言う。

「そうじゃないわ、Lucy。死んだ人全員ってわけじゃない…。その中にまだ通じる人もいるっていうこと…」

家に庭を挟んで隣接するガレージでは、二人の男がフードを開けた車に作業している。

「ねえ、あんたたち、あたしの車うまく走らないんだけど」ガレージの入り口に立って言うDizzy。

ガレージにいた二人の男は、Dizzyを歓喜して迎える。

「Dizzy!調子よさそうじゃねえか!」「あんたもね、Freedy」「俺はどうだい?よさげに見えるかよ?」

「んー、Smack…。あんたはいつも通り」

冷蔵庫を開け、ビールを出すFreedy。その後ろで話すDizzyとSmack。

「いつ出所になったんだい?」「今日出たばっかりよ。知ってると思ったんだけど」

「いいや、Diz…。俺たちゃ知らされてねえよ」

外の道を車が近づいて来る。

「お前のママを考えてみろよ。Hectorとベビーのことがあった後…。まあな、彼女はお前のやり方が好きじゃねえんだ、わかるだろ?」FreedyがDizzyにビールを渡して言う。

「ええ、わかってるわよ」

その時、ガレージの前に見知らぬ車が停まる。

「あれ、予定のやつ…?」

「いいや。だがそれは何も来ないってことにはならねえが…」工具を構えながら慎重に車に近付くFreedyとSmack。

その時、車のサイドウィンドウが下り、Emilioが顔を出す。

「みんな町へ行く準備はできてっか、ミズDizzy?」

車から降りたEmilioに抱きつくDizzy。「Emilio!」「よう、姉ちゃん。元気だったか?」

「すごいじゃないの!何これ!」Emilioが乗って来たベンツを見て言うDizzy。

「何が…、これか?何でもねえよ。この車はただの俺の一つの…」

「ふうん。つまりこれはあんたがストリートを、中古車置き場として使ってるってことね、弟君」「中古じゃねえよ、Diz。以前に所有者がいたってやつさ」

「なあ、面会に行かなくて悪かったな。母さんがな。俺を行かせなかったんだよ」ビールを受け取りながら言うEmilio。

「あんたいつからあいつの言うこと聞くようななったのよ?」Dizzyは憎々しげに言う。

「なあ、Diz、バアさんの身にもなってやれよ…」「ああそうねえ、兄弟、確かなこととしてね。あいつはあたしが帰って来ることを誰にも言わなかったってことよ」「まあな。お前の感じからして、俺たちはお前が家に帰る気があるのかもわからなかったからな」

「…あるいは修道院に入っちまうのかもな」Emilioは言う。

「あんたわかっちゃいないよ。HectorとSantiagoが殺されてから、あたしは物事を違う風に見る…、ううん、感じるようになった。あの弾丸は、あたしもバラバラに引き裂いたのよ」

「お前は運が良かったんだ。生き延びたんだからな」Emilioは言う。

「そんなもんはあたしをラッキーにしてくれないし、それはあんたもだよ」「なあ、俺は死は人生の一部だってわかってるぜ」「あんたは死についてなんてわかっちゃいない。あんたはそれを無視してるだけさ。かつてのあたしがそうだったように。すべてのギャングスタや指名手配がそうなように」

「敬意を払えってことだな」Freedyが言う。

「それが全てよ。そうじゃない?」Dizzyが言う。

「ムショでさ、カウンセラーが言ったんだよ。あたしたちが一緒に過ごしたいい時を思い出せって」

「でもね、記憶の中のあたしの人生を辿ってみると、見つかるのは失敗ばかり」

「お前、自分が奴らを殺したみたいに言ってるぜ」とSmack。

「あたしがやったんだよ」「馬鹿げてるぜ」とEmilio。「違う。そうじゃない。あたしがあの場にいたなら…」

「お前も一緒に殺されてたさ」Emilioは言う。

「なあ、Dizzy、HectorとSantiagoはドライブ-バイに殺されたんだぜ」Freedyは言う。

「あたしが愚かにも懲役を喰らってなけりゃ、二人があの角にいるようなことになったなんて誰が言えるのさ」

「そりゃ神様の野郎だろ、ベイビー。連中がお前の男を連れてったのさ」Smackが言う。

「あいつはちっちゃなSantiagoの乗ったベビーカーをストリートで押してた…。ひどい話さ、Diz」「なんで?」

「あん?」「なんで?なんで奴らやったのよ?Hectorはもう足を洗ってた。あの人は堅気で…」

「誰にわかる?Hectorも昔は顔だったんだ。どっかの阿呆が”あいつの首を取れば、俺様のカブが上がるぜ”、と見たとか」Freedyが言う。

「お前はFive-Ohがそいつらを見つけて、連中のクズチンポの乗っかったケツを吹っ飛ばしたことを喜ぶべきなんじゃねえか」Emilioが言う。

「なんでそれを?」「連中がやらなきゃ、俺がやったからさ」

「あんた本気で思ってる?そうなっただろうって?」「当たり前だ、お前だってやっただろう」

「そうじゃねえのか?」

Dizzyは無言でガレージを出て、歩き去って行く。

「お前の姉ちゃん、ありゃ駄目だな」「ああ、今じゃな」Freedyにそう答えるEmilio。

「おいSmack、Rizaに俺からって電話してくれるか?あいつの車を手に入れたって伝えてくれ」

「なんか匂うわね…」外の街路に出て呟くDizzy。

その時、角を曲がって来た車が彼女へ向かって来る。ヘッドライトでDizzyを照らして停まり、二人の男が出てくる。「よう、ねえちゃん」

「おいDizzy!お前に話してるんだぜ!群れへの復帰おめでとう」

その時Dizzyは、その二人がGravesから渡された写真の刑事たちだと気付く。

「おい彼女、俺はSwirski巡査だ。こっちが相棒のMorgan巡査」「怖がるなよ。俺たちゃ正義の味方だ」

「お前さんの仮釈の話が署に伝わって来たんでな。挨拶をしといた方がいいかと思ったわけだ」

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

「それで?お前みたいなウンコチンピラのチンケなアバズレが、こんな学校のある夜にどんなお楽しみで盛り上がろうと出て来たんだい?」

「おい、わかってるぜ!お前デートの相手を探しに出て来たんだろう?」

「お前そう思うか?こいつお勤め中にレズになっちまって、もうチンポは好きじゃねえかもしれねえぞ」

壁まで下がったDizzyに近付き話すSwirski。

「そいつはもったいねえよなあ、こんなむしゃむしゃカーペットみたいな可愛い子ちゃんがさ。お前まだチンポ好きだろ、ねえちゃん?」Dizzyの腰へ手を伸ばすSwirski。

「どんくらいだか見せてみろよ…」腰を探るSwirski。

その時、Dizzyが腰に差した拳銃に気付き表情が変わる。

「クソッ!こいつ銃持ってやがるぞ!」

Swirskiは銃を取り上げ、Dizzyの首を締め上げる。Morganも腰のホルスターから銃を抜く。

SwirskiはDizzyを車のフードに後ろ手を拘束し押し付け、Morganは銃を突き付けて言う。

「この阿呆のメスガキが。お前脳ミソをムショに忘れて来たんか?」

「お前、銃の携帯は仮釈放違反だって知らねえのか?」

* * *

「そらよ、全額渡したぜ」ゴムバンドで巻かれた札束。

「あんたとのビヂネスは楽しいぜ、Riza」金を数えながら言うEmilio。

ガレージ前。高級スーツを着た黒人ギャングRizaが配下を連れてやって来て、Emilioが盗んできたベンツの取引が行われている。

「クールじゃねえか、リトルブラザ?」ベンツの前に立つRizaが言う。「おいSmack、まだこいつに新しいタグ付け終わらねえのか?」

「ああ、Riza、もう行けるぜ」車の前でナンバープレートを付け替えていたSmackが答える。

「気を引き締めろ、Tweety。それでこいつを田舎もんがぶっ壊すケンタッキーまで運転してけ」Rizaが横に控える配下の男に言う。少し離れたところで大男の用心棒が周囲を見張る。

その横でEmilioはアタッシュケースに受け取った金をしまう。中には結構な大金がしまわれている。

「おいおい!お前どこからそんなチェダ(金)集めて来たんだ、Emilio?どっかの別のプレイヤとの車の取引ならやめといた方がいいぜ…」それを見たRizaが言う。

「熱くなるなって、兄弟。こいつは俺の貯えさ。問題ねえよ」

「おいおい、ホームズ、そんなヤバイ大金持ってうろついてんのはよくねえだろ。お前弾かれちまうぞ」Rizaの部下が言う。

「俺のこれについちゃ心配いらねえさ。俺にゃあバックがあるんだよ」Emilioが言う。

* * *

「信じられねえことだと思うがな…」

フードの上で後ろ手に手錠を掛けられているDizzy。突きつけられる拳銃。

「署に通信したところなんだがな。連中が銃の出どころを調べた」「それでどうなった?」「それでこうなった。俺たちはこいつを釈放する」

Swirskiは、話しながらDizzyの手錠を外す。

「そんなはずは…」「それでこいつにこの銃を返却する」Dizzyの持っていた銃を手に言うSwirski。

「わかったぜ、ちょっと待て!よく聞けよビッチ」MorganはDizzyの腕を掴んで言う。

「ムショから新出発したどんなチンケな雌ギャングだろうが、熱々を懐にしてりゃ、トラブルの火種となるのは確実だ…」

「どうやってこいつが銃を持つフリーパスを手に入れたのかが知らんが…」

「必ず見つけ出してやるからな」Dizzyに指を突きつけ、告げるMougan。

* * *

「奴らあたしを放してくれたよ、Hector。意味わかんないや」

Hector、Santiagoと一緒の写真を見ながら語り掛けるDizzy。

自室のベッドの上、アタッシュケースを膝に置いて座るDizzy。横には銃。

「だからってこれで何をするわけでもない。少なくとも…」

祭壇を見るDizzy。

横に置いた銃を見るDizzy。

「ないわ」アタッシュケースに銃をしまう。

しばらく黙ってそのまま座り、やがて再びケースを開き、中の銃を見るDizzy。

それがまるでそれの意志で自分を動かしかねない何かであるかのように。

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

■100 Bullets Part 2

自室のベッドに坐り、再びケースの中の銃を手に取り考え込むDizzy。

その時、鍵を掛けている部屋のドアノブが揺すられる。「何なの、これ…?」外からの声。

続いてドアがノックされる。Dizzyは銃をケースに戻し、大きな人形の後ろに隠す。

ドアを開けて入ってきたのはDizzyの母親。後ろに男。

「あたしの家でドアに鍵かけるんじゃないよ」「ハイ、ママ」「ハイじゃないわ、あんたここで何やってんのよ」

「なんにも」「そのようねえ」「早々にもめ始めるなよ、Bonita。頼むからよ、彼女戻ったばかりだろ」後ろの男が言う。

「あたしの子育てに口出しするんじゃないよ、Carlos。通りまで蹴り出してやろうか」「はいはい、俺ぁビールとってくらあ。お前もいるか」

「すぐに行くわよ。Dizzyに話があるから」部屋から出て行く男、Carlosに声を掛ける母。

「あんたいつ戻ったの?」「昨日よ。パーティーをありがとね」

「あたしに文句たれんじゃないよ。あたしにゃ仕事があるんでね」「ホントに?まだヤク中からフードスタンプ買ってんの?」

「何よこれ?」祭壇を見て言う母。「…あんたアタマどうかしちゃったの?人生は葬式じゃないんだよ、お嬢ちゃん」

「あんたがそんなこと言うのおかしいね、こんなところで暮らしててさ」Dizzyは言う。

「それの何がそんなにおかしいっていうのさ。この全てがあんたにとっちゃ、今はジョークってわけ?”ああママ、あたしは自分がやってきたことの間違いに気付いたわ。あたしが暴れ回って、やってけて来た”」

「何のためにやっつけなきゃなんなかったのよ」Dizzyは言う。

「お前自身のためさ。お前は自分のためにやっつけたのさ」母はDizzyを指さして言う。

「何があたしのためだって?何言ってんのよ…。何もあたしのためなんかじゃないわ!」Dizzyは言う。

「この状況はあたしたちの誰に由来するもんじゃないわ!あたしたちみんな馬鹿すぎて、そうなってるものとして行動してるだけよ」

「ザ・ロード、ザ・キング…。連中がたむろしてる隅っこ以外じゃ、離れることはない。それでその全てで、連中の物じゃない土地や家で、奴らは殺し合ってるんだよ」

「ストリートはあたしたちのもんじゃない」

「そこで流れる血だけがあたしたちのもんなのさ」Dizzyは言う。

「それがあたしたちが戦う理由よ」母は言う。「血のために」

「ママ、唯一本当にあたしのものといえるのは死だけよ」

「あんたあれを片付けた方がいい、Diz…」母は祭壇を指して言う。「動くんだよ」

「どこに向かってよ、ママ?」「そうね…、つまり…」

「わからないわ、次の男と子供を作って」「あたしには…、無理よ」

「ねえ、おチビちゃん。人生の事実ってのを分かりなよ。弱ければ死ぬ」母は部屋から出て行きながら言う。

「弱くなっちゃダメなのよ」

「弱くてはダメ」

* * *

屋外のバスケットボールのコート。Emilio達が他のチームと対戦している。

「離れろ、Poppy」ボールをバウンドさせながらチームメイトに声を掛けるEmilio。

「ミスタークリーンでいたがる阿呆なんぞにゃ用はねえ」前のディフェンスする男に言う。

コートの外で、金網フェンス越しに眺めるDizzy。

「どうだい、兄弟?お前は考えてる、俺が左に走るか…」対する男に顔を近づけて言うEmilio。

「それとも右か?」Emilioは後ろに回したボールを、そこから横の男にパスする。

パスを受け取った男は、ディフェンスを抜きシュートを決める。

「それで1点だ」

攻守交替したコート。今度はボールを持った同じ男に声を掛けるEmilio。「よし、来いや、兄弟」

「レイアップシュートを決めてみろ」ドリブルする男の後ろに回り込むEmilio。

そこから手を伸ばし、ボールを奪い取るEmilio。「遅すぎだ」

そのままディフェンスを抜き、ダンクシュートを決めるEmilio。

「試合終了」リングからぶら下がり言うEmilio。

「そのヘナヘナのケツをここから持って出ていきやがれ」ゴール下で仲間と勝利を喜びながら、負けて出て行く男たちに言うEmilio。

「ここは俺ん家だ。お前らトンマはただの間借り人なんだよ」

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

「なんかあったか、Diz?」金網の向こうのDizzyに声を掛けるEmilio。

「別に。ただママと会って、外の空気を吸いたくなっただけ」

「Air Emilioだ、見たかよ」「兄弟、やめろや」後ろから抱きつくEightに抗うEmilio。

「あんたSwirskiとMorganってオマワリ知ってる?」「名前じゃ知らねえな…。車のナンバーだけだ。奴らは俺を知ってると思うがな」「なんで?」

「Diz、オマワリは全員俺のことを知ってるさ。悪漢ナンバワン。俺は本家ギャングとFive-Ohから一目置かれてるからな」Emilioは言う。

「連中はいつも俺をふん捕まえようとがむしゃらになってる。だがコートでとおんなじように、俺にゃヤバイスキルがあんのさ」

「なんで聞く?」「あいつら昨日の夜あたしを脅かしたのよ」

「お前、俺に奴らを追っ払ってほしいんか?」

「カンベンしてよ」「俺の庭じゃ誰にも俺の姉ちゃんに舐めたマネはさせねえぞ」そこでEmilioの携帯が鳴る。

「聞こえたか?俺のエージェントのジェリー・ファッキン・マグワイアからだ。チンコ出しやがれ!」コートから出て行く相手チームの男たちに追い打ちをかけるように言うEmilio。

「もう俺に年棒上限の話なんてするんじゃねえぞ」

電話に出るEmilio。「…何だ?何でもねえよ。遊んでただけだ。なんかあったか?」

「あんたら俺の提案を話し合ってくれたか?」

仲間の一人がDizzyに話しかける。「お前弟に愛想よくしといた方がいいぜ」「そう?」

「ああ、あいつはそれなりのもんになる。奴にゃデカい考えがあるからな」

電話で話すEmilio。「そいつはまずいな。そりゃああんたから聞きたかったことじゃない」

「おい、落ち着けよ…、待てって…」

「何だって…?違うよ、そういう不遜で言ってるんじゃねえよ。ああ、後でな」

「Eight!Poppy!Li’l Cool。出かけるぜ」電話を切り、3人の仲間に声を掛けるEmilio。

「仕事だ」

※ジェリー・マグワイアは1996年の米映画『ザ・エージェント』でトム・クルーズが演じたスポーツエージェントの役名。なんだかんだ言ってももう約30年前の映画なんで一応。

* * *

ストリップバー。Swirskiが食事をする横で、Morganがビールを飲んでいる。

「他に情報はねえ」Morganが言う。

「何のだ?」「昨日の夜のだ。あのムショ帰りマンコに許可証のある銃」

「お前まだそれに拘ってんのか?」「そういうことだ。お前おかしいと思わないんか?」

「まあな、それでどうなる?なあ、俺たちにゃ他に心配しなきゃならんことがあるだろう」

「ああ、それが俺が考えてることでもあるさ。仮釈になった名のある重罪犯が銃を持ち歩いてんのに、ローカルも連邦政府も取り締まれねえ」

「それで俺は少々調べまわり、なんでか考える」

「問い合わせてもあの銃には何の記録もねえ」

「何だと…?それについてどうにかせにゃならんって言うのか?聞けよ、相棒…」

「そうじゃねえよ、俺が言いたいのは、俺たちは用心しなきゃならねえってことさ。わかるな?俺たちはかなりヤバいとこに踏み込んでるんだ…」

「関連があると思うのか?」

財布から金を出しながら話すMorgan。「知りたいのはこっちのほうさ。あのHectorってガキを憶えてんだろ?」「それが?」

「あの女の亭主だったんだ」「マジかよ」踊っているストリッパーのストッキングにチップを差し込むMorgan。そこで携帯が鳴る。

「Morganだ」電話を受け、相手の話を聞く。

「ショータイムだ」Swirskiの方を向き、言うMorgan。

* * *

公園。一人の男の子が砂場で遊んでいる別の子を引っ叩く。

「Orlando!」双方の母親が駆け寄って行く。別の母親たちとベンチに座り、その様子を眺めているDizzy。

「何すんのよ、何があったっていうの?」叩いた子を抱き上げる母親。「この子父親そっくりだよ」

「そうなの?ところでTeaserはどこ?」Dizzyは尋ねる。

「ジョリエットに逆戻りさ。あのバカどっかのガキに暴行罪を密告されたんだよ」「そうなの?まあ、あんたツイてたんだね」

「ツイてただって?あんた父親がムショに入ってる間、このモンスターを育てるんで身動き取れないのをツイてるって言うつもり?」子供を抱いた母親が言う。

「仕事はない、男はいない、それでいてD.F.S.は子育てに充分な金も出してくれやしない」

「そんでこの子は常になんか気に入らなくて泣き続ける。この子と父親を絞め殺したいと思わない日なんて、一日もないよ」

「Kimmy!」その場にいた別の母親が彼女の言動に注意を促す。

「ごめん、Diz。そういうつもりじゃ…」「いいのよ、わかってる」Dizzyは言う。

※D.F.S.はThe Chicago Department of Family and Support Servicesのことだと思う。正式らしい略称はD.F.S.S.。なんか調べるのやや苦労した…。

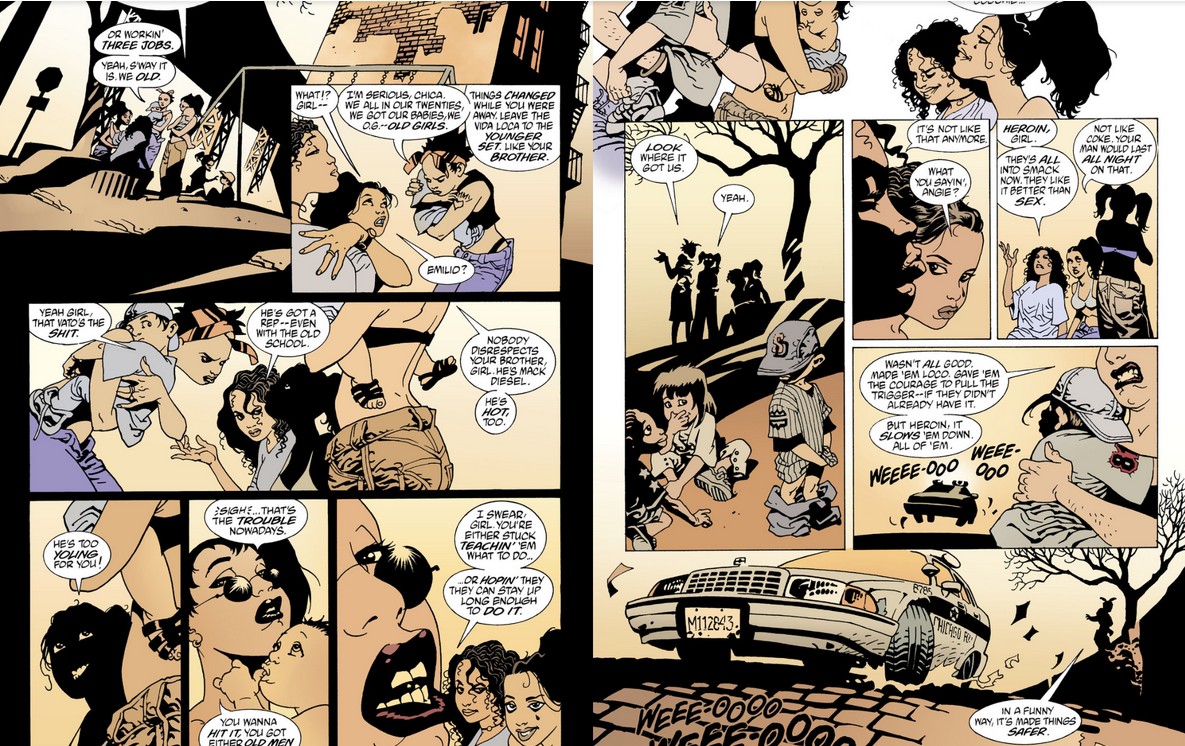

「あんまり悪く思わないことよ、Diz。あんただけじゃない。あたしたちの男のほとんどは、ムショ行きか死んでるんだ」「さもなきゃ仕事3つ掛け持ちか。ええ、そういうこと。あたしら年取ったんだよ」

「何それ?」「マジで言ってんのよ。あたしらみんな20代で、子持ち。あたしらO.G.、オールドガールなんだよ」

「あんたがいない間に、物事は変わったのよ。クレイジーな人生なんてのは若い奴らに場所を譲った。あんたの弟みたいな」「Emilio?」

「ええ、あいつはクズよ」「あいつは認められてるわね、古株からも」「誰もあんたの弟を軽視できない。あいつはマック・ディーゼル。ホットなのよ」

「あいつはあんたには若すぎるよ!」Dizzyは言う。

「ふうっ、そいつが昨今の問題なのよねえ」母親の一人が言う。「ヒットを狙いたいと思ったら、いるのは年寄りと子供ばかり」

「マジでさ、あんたそいつらにどうやるか教えてやんなきゃならないか、さもなきゃそれができるまで起きててくれるように願うしかないよ」

「悲観的過ぎるわよ!」「マジな話よ!一昔前はどうだったか憶えてる?男ども全部が考えてることと言えば、オマンコ、オマンコ、オマンコ…」

「それであたしらどうなったか見てみなよ」「そうねえ」

「もうそうはいかなくなってるんだよ」Dizzyの横の母親が言う。「どういう意味、Angie?」

「ヘロインさ。連中みんなそれに夢中になってる。奴らセックスよりそっちが好きなんだ」「コカインとは違うんだ。あんたの男、それで一晩終っちまう」

「いいことなんて何もない、連中を狂わせて、引金を引く度胸を与える、そんなもの持ってなかった奴にも」子供を抱いた母親が言う。

「でも、ヘロインは連中をノロマにする」

パトカーがサイレンを鳴らしながら近づいて来る。

「バカな話だけどさ、それで前より安全になってるんだよ」

通り過ぎて行くパトカー。

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

パトカーの一台が停まり、彼女たちに声を掛けてくる。

「やあ、君たち若いご婦人たちはなんかヤバそうなもんを見なかったかね?」「お前らが見たことない車とか?」

母親たちとDizzyは、全員顔を背け黙っている。

「近所のもんでない野郎とか?」「なんかないか?」

誰も答えない。

「おい、お前ら全員今すぐ子供を連れて帰れ。厄介なことが起きてる」「でかいことだ。ワカルカ?」

母親たちは子供を連れ、一斉に帰って行く。Dizzy一人が残される。

そこにやって来た車の運転者に気付き、手を上げて停めるDizzy。

車はガレージにいた仲間のFreedyのものだった。助手席に飛び乗るDizzy。

「Freedy、なんであんたFive-Oh追っかけてんのよ?」「Diz、なんか起こったらしい…」

「古株ギャングがたむろしてるBig Poppaのところだ」

「Smackもいた…」

パトカーの目的地だった建物の前では、多くの警官が行き交い、近所の人間を押しとどめている。

「こいつはまずいな」Freedyは言う。

「警官が多すぎるぜ。俺たちは…」話し続けるFreddyを尻目に、車から飛び出すDizzy。

警官たちの後ろを抜け、建物の中に入る。

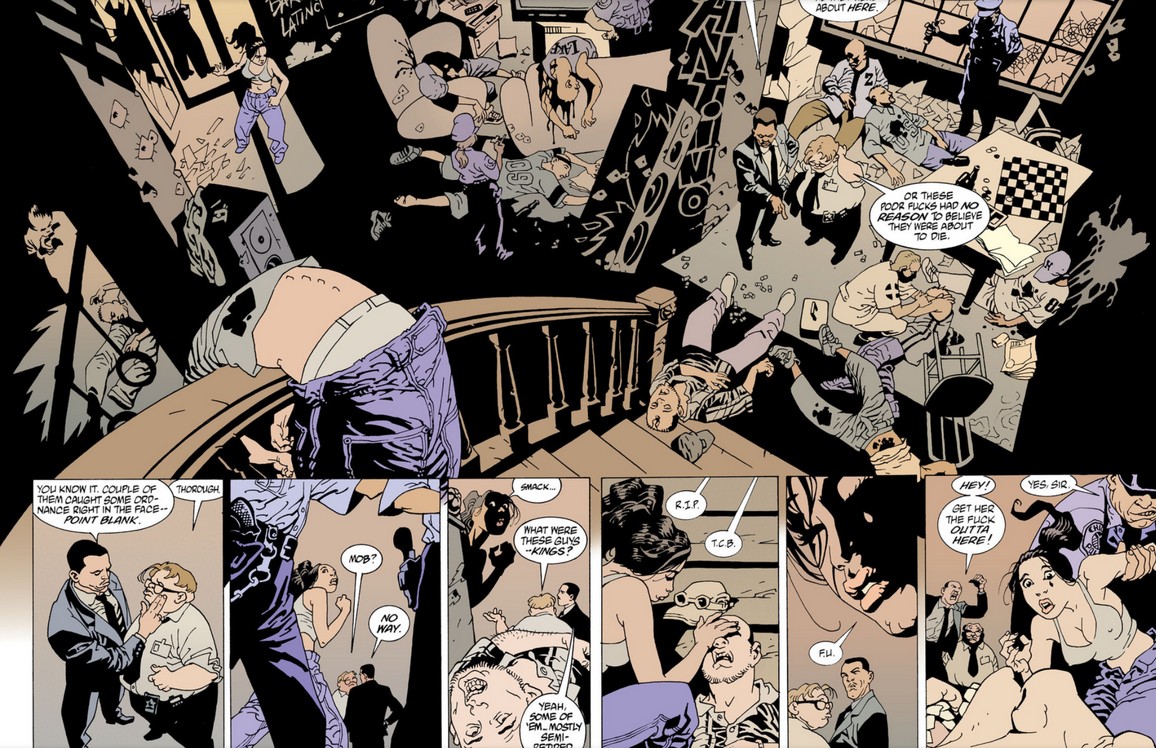

家の中では十数人の男たちが無残に殺害されていた。死体を調べる大勢の警官、現場状況を調査する鑑識班が荒らされた家の中を行き交っている。

「それが誰であろうが、連中は正面ドアから入って来た」強面の私服刑事が、太った眼鏡の同僚に話している。

「そして弾丸の散らばり具合から見て、奴らはここに来るまでは撃たなかった」

「そして、この殺し屋どもはそれぞれに銃を抜きぶちまけた。完全にあっけにとられたチーチと残りの小物たち、あるいは…」

「あるいは、この哀れなろくでなしどもは、自分たちが死に瀕しているなんて信じられなかったってことですね」太った刑事が言う。

「わかるだろ。中の何人かは銃を顔に押し当てられて撃たれた。ポイントブランクで」太った刑事の顔に指を突きつけて言う強面。

「ギャングの抗争ですかね?」「ありえんな」

話を続ける刑事たちの後ろを抜けるDizzy。

「こいつら何だったんですか、Kingsですか?」「ああ、中の何人かはな。ほとんどは半分引退してる奴らだ。古株さ」

そこで死体の一つに気付くDizzy。それはガレージにいたSmackだった。

「R.I.P. (Rest in peace(安らかに眠れ))」「T.C.B. (Taking Care of Business (仕事に集中しろ))」

Smackの遺体の目を閉じるDizzy。

そこで刑事たちがDizzyに気付く。

「おい!こいつをここから連れ出せ!」制服警官に掴まれ、引き出されるDizzy。

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

建物から引き摺り出されるDizzy。そこで目撃者に事情聴取をしているSwirskiとMorganを見つける。

「奴らよ!あの二人!あいつらがやったのよ!」警官の手を振りほどき、叫ぶDizzy。

緊張し、拳銃に手を伸ばすSwirskiとMorgan。だがDizzyは制服警官に止められ、パトカーに押し込められる。

「あいつらあたしの家族を殺したのよ!わかんないの?」叫ぶDizzy。

「あいつら、あたしらみんな殺したがってるのよ!」パトカーはDizzyを乗せて走り去って行く。

顔を見合わせるSwirskiとMorgan。

後ろ手に手錠を掛けられ、パトカーの後部座席に乗せられたDizzy。

通り過ぎる街中のバーガースタンドの店先に、座ってそれを見つめるEmilioの姿があった。

無言でそれを見つめるEmilioに歩み寄る彼の仲間のPoppy。

「見てみろよ」背後を親指で指す。

並んだテーブルの向こうに立ち、こちらを見返す三人の女。

得意げな顔で、Emilioに巻いた札を手渡すPoppy。

「渡してやれ」Emilioは言う。

* * *

留置所。鍵束を持った警官が多くの女性が収容された房の前に立つ。

「Cordova!出ろ」声を掛けられ顔を上げるDizzy。

「朝までは無いと思ってたんだけど…」「何がだ?」「刑務所に戻されるバスよ」

「7時半ちょうど、お嬢ちゃん満載で毎日。だがお前はそれに乗らない」警官に連れられ留置所の出口へ向かうDizzy。

「?あたしどこ行くの?」

「どこでもねえよ、急げ、多分な」警官にドアから押し出されるDizzy。

「じゃあまたな」仕切りの外に出されるDizzy。

「でも…?」釈放された理由がわからず、戸惑い警官を呼び止めるDizzy。

「なんだ?なあねえちゃん、つまりだな…」警官は言う。

「お前らクズどもは皆おんなじなんだよ。留置所にゃ回転ドアでも付けとくべきなんだろ、いい加減にしやがれだ」

「わけがわかんないんだけど…」混乱するDizzy。

その様子を少し離れたところにいる、トレンチコートの男が見つめている。

「あー畜生、Gutierrez、来てくれ」警官は近くでデスクワークをしている同僚に声を掛ける。

「こっちのセレナは英語が話せねえ。彼女に保釈でどこでもトンズラできるって話してくれ」「あたし英語話せるわよ」

Dizzyと警官のやり取りを背に、トレンチコートの男は警察署から出て行く。

「そりゃよかった。じゃあアディオスで、ハバナイスデイだ」出口を指して警官は言う。

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

警察署から出るDizzy。外はもう夕暮れ。駐車した車のフードに座り、Dizzyを待っていたEmilioが声を掛ける。「おう、Dizzy」

「ああ、Emilio。出してくれてありがとね」そちらに歩み寄りながら言うDizzy。

「?」身に覚えのないEmilioは困惑するが、すぐに取り繕う。

「あーまあな…。お安い御用さ、気にするほどのことじゃない。お前は血縁なんだからな。できるだけのことはするさ」

「大丈夫か?」「ええ、問題ないわ」

「そうだとは聞いてねえがな…。行こうぜ」車のドアを開けるEmilio。

車内。Emilioが運転し、Dizzyはヘッドレストに疲れた頭を預け、目を閉じる。「じゃああんたも何が起こったか知ってるわね…」

「お前がどんな風にあの二人のオマワリをやっつけようとしたかってことか?」Emilioは言う。

「ああ、俺も知ってるよ!何考えてんだ、Diz?誰がそんな考え吹き込んだんだよ?」

「どの考えよ?」「あのオマワリたちが古株たちをあんな風に始末したとか…。Hectorと赤ん坊もそうだとか。お前間違ってるぜ、Diz。勘違いしてるんだよ。お前分ってるだろ、あいつらを消しちまったのがローズの奴らだって」Emilioは言う。

「今晩のことも奴らじゃないわけがねえ」

Dizzyは俯き、Enilioの話について考え、やがて言う。

「Emilio、あんたなんでこうしてるの?」「何の話だ?」

「あんたがそういう風に話してるってこと。あんたについて地元の連中がどう言ってるか聞いたわ。あんた大物なのよね、弟クン」

「ああ、そうだぜ」「ええ、そうよね。あんたがあたしを保釈させてくれたことには感謝してる」Dizzyは言う。

「…でもそれは後回しにできた。ケチをつけるつもりじゃないけど、でもあれが古株たちに対するローズの襲撃なら…」

「なんであんたは報復に動かないの?」

EmilioはDizzyを見返す。車は家に着く。

「Five-Ohどもには奴らの利益で動かさせといた方がいい時もある。わかるだろ?」Emilioは言う。

「わかんないわね。じゃあ後でね」Dizzyは車から降りる。

「Dizzy!」玄関へのステップを上がって行くDizzyにEmilioが声を掛ける。

「こいつには構うな。俺は遊んでるんじゃねえ」

家の中では母とCarlos、Lucyがテレビをつけたままソファの上で折り重なって眠りこけている。

自室へ入るDizzy。

そしてアタッシュケースの中の銃を手にする。

「あたしだってそうよ」

■100 Bullets Part 3

教会。Dizzyは会衆席のベンチに一人、家族三人の写真を手に座っている。

「Hector…。あたしあんたに嘘ついてた。ごめんね」

「あんたを失ってどんなに悲しいか、そしてあんたをどんなに愛してるかを話し続けて来たのは分かってるよ。でも…」

「あたしはまだあんたのところには行きたくないんだ」目を覆うDizzy。

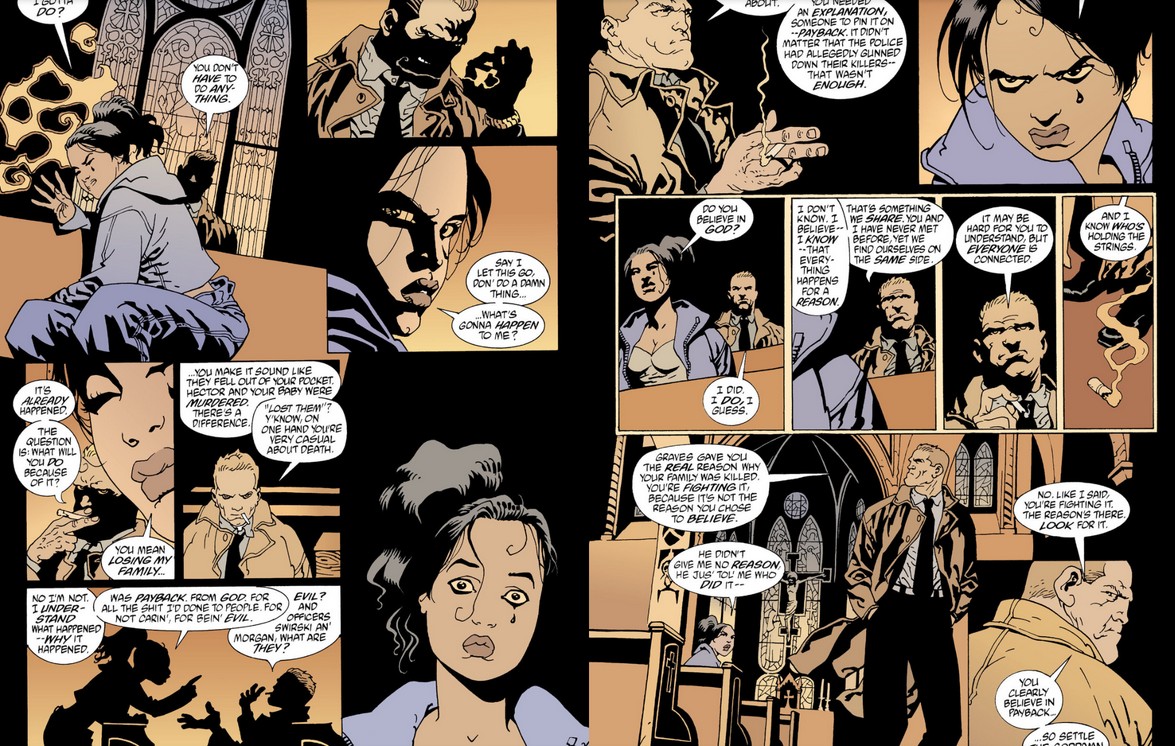

その時、一人の男が中央の通路を進んできて、Dizzyの後ろの会衆席に座る。

「Dizzy Cordovaだな?」

それはDizzyが保釈された時、警察署にいたトレンチコートの男だった。

「あんた誰?」振り向いてDizzyは言う。

「俺のことはミスターShepherdと呼べばいい」

「あんたエージェントGravesのとこのもん?」

「俺たちは…、協力関係だ。君のミッションはどうなってる?」

「あたしのミッションについて知りたいの?なら、あたしも少々のことを知りたいわ」Dizzyは言う。

「なんであんたたちがあたしを、あんたらの汚い仕事のために拾ったのかとか?」

「あたしには復讐したいことがある。でもそれがあんたたちにとって何なの?」

「どういう意味かな?」Shepherdは尋ねる。

「あのオマワリたちを殺すってこと。それがあんたたちにどういう意味があるのよ」

「連中を殺すなんてことは、誰も何も言っていない。君は単にある情報を得て…」

「あーそうなの、今度は奴らを殺すなって?ねえ、あんたらはあたしに銃をくれた。それで簡単にしたってこわけでしょ?」

「もしそれが簡単な事なら、奴らは既に死んでるはずだ。そうだろう?」Shepherdは言う。

「…それで、あたしは何をすればいいの?」

「君は何もする必要はない」

「誰も君の頭に銃を突きつけることもないさ」Shepherdは不気味な笑みを浮かべて言う。

「これを見過ごして、何もしないって話…。それであたしに何が起こるっての?」

「そいつは既に起こった。問題はそのことにより君が何をするかということじゃないか?」

「あたしが家族を失ったことを言ってるの…」

「君はそれがポケットから落ちて失くしたかのように言ってるな。Hectorと君の赤ちゃんは殺されたんだ。そこには違いがある」Shepherdは言う。

「”彼らを失った”って?一方では君は死について非常に無頓着になってるのを分かってるだろう」

「いいえ、そんなことはないわ。あたしは起こったことについてちゃんと理解してるわ。なぜそんなことになったのかを」Dizzyは言う。

「神様からの払い戻しよ。あたしがこれまでやってきたことへの。何にも構わなかったことへの、悪でいたことへの」

「悪だって?それでSwirskiとMorgan巡査は?彼らはどうなんだ?」

言葉を失うDizzy。

「君はそれを無視することはできないだろう。責任ということについての話だ。死というものについては君は何をすることもできず無力だ」Shepherdは言う。

「説明が必要だろう。払い戻しをさせるための誰かが。警察が彼らの殺人犯を射殺したと主張していることは重要ではない。それでは充分じゃない」

「それは充分じゃないわ。決してそうなることもない」Dizzyは言う。

「あんたは神様を信じてるの?」Dizzyは問う。

「信じていたさ。多分今もな」とShepherd。

「俺にはわからんが、信じている、…いや知っている。すべての物事が起こるには理由があるということを」

「それは俺たちが共有する何かだ。君と俺は会ったことはない。まだ同じ側にいるのかもわからない」

「君には理解しがたいだろうが、全ての者は繋がっている」

「そして俺は誰が糸を引いているのか知っている」

Shepherdは吸っていた煙草を床に落とし、立ち上がる。

「Gravesは君に、なぜ家族が殺されたかの本当の理由を渡した。それが君が信じたいと選択した理由ではないがゆえに、君は闘うことになる」

通路を去って行くShepherd。その背にDizzyは言う。

「あの人はあたしに何の理由もくれなかったわ。ただ誰がやったかを言っただけ…」

「いいや、俺が言ったように君はそれと闘う。理由はそこにある。よく見てみろ」

「君が明確に払い戻しを信じるなら、そのための請求書をまとめることだ」

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

しばらく後、Shepherdとの話を考えながら、一人で教会から出てくるDizzy。

そして目にしたもので、足が止まる。

「よう、ねえちゃん」そこに待っていたのはSwirskiとMorganだった。

「乗れ」車を指して言うSwirski。

「考えるんじゃない。ただそうしろ。わかってるだろう、俺たちが頓着しないことを。これを…」

「強引にやることを」腰の銃に手を伸ばして言う。

車に乗るDizzy。「いい子だ」

「雨になりそうだな」車に乗り込みながら、Swirskiが言う。

車が走り出す。前にSwirskiとMorgan。Morganが運転している。後ろにDizzy。

「それでどうしてた、Dizzy?ガム要るか?」Swirskiが言う。

「俺ぁ煙草を止めようとしてんだよ。それでこのクソをそっちが習慣になるくらい噛み続けてんだよ」

「ああ、この野郎まるで牛みてえに一日中噛んでるんだ」

そこでMorganが煙草をくわえる。

「お前は助けてくれねえなあ」「ハハ!すまねえなあ」

車は信号で停車し、横断歩道を年配の女性と孫が渡って行く。

「問題はないんだ、悪くとるなよ。いいな、Dizzy?」

「つまり、過去は過去だってことだ。一旦お前が何があったか知ってるように見えた時には、俺たちゃ腹を立てた」

「心底クソ腹立ったぜ」

Dizzyは警戒し、腰の背後に差した銃に手を伸ばす。

「だがそこでな、あいつには何があったかお前に話す正当な理由があったんじゃないかと、俺たちは見たんだ」Swirskiが言う。

その言葉にDizzyの手が止まる。

「ああ、奴にはそれなりの理由があったはずだ」「そこなんだよ、わかるな?」

「俺たちゃお前を信頼してる」

「それで、なあ、子供についてはすまなかったと思ってるんだよ。あの子はこれには関係なかったってことだ」Morganが言う。

「つまりな、俺たちゃ間違った話を聞いた。Hectorはひとりのはずだったんだ」

「そういうことさ、俺たちとHectorの間だけのことだったんだ。お前の昔の男がどれほどの賭け金が動いてるか理解してなかったのは、俺たちの落ち度じゃねえ。あの阿呆には展望が無かったんだ」

「お前にゃあいつがいない方が良かったんだよ」

遠くの空に雷が光り、激しい雨が降り出す。

「実際、それでよかったんだ。お前はお利口さんだ。それで奴がお前にあの銃を渡したんだろう?」

「クソ野郎、俺たちが容認する以上のところに手を出してるようだな」

「実のところ、奴はお前を探してる」Swirskiは振り向いて、Dizzyにメモを見せる。”376 FULTON MARKET”と書かれている。

「頭を使え、Dizzy。正しく行動しろ」

「その短気で、お前昨夜撃たれるところだったんだぞ、わかってんのか?」

車は目的地に到着し、Dizzyは雨の中降ろされる。

「憶えとけよ」

「俺たち全員がもっとでかくなるんだ」

車は雨の中にDizzy一人を残し去って行く。

倉庫の壁に”Shore & Sonmeats 376 Fulton Market”の看板。

「わかったわよ、エージェントGraves」雨の中に立つDizzy。

「どういう理由であたしで遊ぶのよ?」

「誰が俺が遊んでるって言ったんだ?」

突然の後ろからの声。そして後ろの腰に差した銃が抜かれる。

「バン。お前は死んだ」Dizzyの頭に銃が突きつけられる。

「幽霊になるのはどんな気分だい、Dizzy?」

そして、#1冒頭のシーンへと戻る。

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

だが、銃を突き付けていたのは、Dizzyが考えていた彼女に銃を渡した相手、エージェントGravesではなく、弟Emilioだった。

「Emilio!?なんでよ!?」「俺以外の誰だと思ってたんだ?」

「いいシロモノじゃねえか。どこで手に入れたんだ?」銃を眺めながら言うEmilio。

「あとよ、Emilio。問題があるわ」

「ほう、何だい?」「あたしが言ったとおりだったのよ。あのオマワリたち、SwirskiとMorganよ。あいつらがHectorとSantiagoを殺した…。昨晩の古株たちも」

「何で知ったんだ?」「あいつらが自分で話したのよ。あいつら頭おかしいよ。仲間たちは、あいつらあたしたち全員殺すまでやめないよ」

「そう思うのか?」「知ってるのよ」

「Diz、おまえは分かってねえ」Emilioは言いながら、倉庫のシャッターの中へ入って行く。

「あの二人についちゃ、俺は何も心配してねえ。わかったか?」

Emilioの言葉に呆然とするDizzy。

「Emilio、そんなわけにいかないよ…。あのクズどもあたしの家族を殺したんだよ。あんたの家族を」Dizzyは言う。

「俺はそれについちゃ、何もしなかった」Emilioは言う。

「それで、Diz、お前の亭主のHectorについちゃ、言っときたいことがある」

「あいつは抗争からは手を引いたんだろ。だが支配は手放さなかった」「違うわ!彼は足を洗った…。堅気になったのよ」

「ああ、クソッタレなドン・コルレオーネみてえな堅気にな」Emilioは怒りの表情でDizzyに銃を向け、言う。

「あいつは依然、地元の連中への主導権を握ってた」

「SwirskiとMorganはあいつのところに行き、ビジネス提案を持ち掛けた」

「世界で最もクソおりこうな話。Five-OhとKingsとの間の休戦だ」

「Hectorはそういう風には見てなかった。あいつの考えじゃ、Five-Ohは単なるのまた別の卑怯者、俺たちのものに手を出す機会を窺ってる奴ら」

「Hectorはノーと言ったんだ」

「あの鈍いアホタレは奴らと一緒に座った後では、ノーを言うには遅かったってことを分かってなかったんだ。あいつは奴らの目論見を知ってたからな」

「それが奴らがあいつを消した理由だ。そうしなきゃならなかった」

愕然として立ち尽くすDizzy。

「昨晩のことなんだがな…」倉庫の中の車に歩み寄りながら話すEmilio。

「そういうわけであの二人の白どもは、俺のやり方に信頼を置いてるってわかるよな?そいつがコケた」

「そんな、Emilio…」「そうさ、Diz、俺があの無礼な古株どもを弾いた…」

「ビジネスのために」

「見ろよ」Emilioは車のトランクを開ける。

トランクの中に置かれたドラッグの包みと、サブマシンガン。

「グレードAのヘロインだ。およそ20万ドルの価値」

「金が全てさ、Dizzy。俺はでかい量を動かすことになる。で、古株どもは俺を止めようとした」Emilioは言う。「で、俺はステップアップしなきゃならなかった」

「俺はHectorとは違う。俺はFive-Ohたちとの取引を受けた」

「Swirski、Morgan、そして俺…。俺たちゃパートナーなんだよ。俺はあの連中が押収品から掠め取って来たモンを捌いてる」

銃声。

そしてEmilioの足が撃ち抜かれる。

悲鳴を上げて倒れ込むEmilio。そして倉庫の入り口に二人の男の影。

SwirskiとMorgan。

「ナイスショットだ」Swirskiが銃を構え続けるMorganに言う。

「思ったより少し外れた。だが落ちたのは手頃だ」Morganは言う。「見てろ」

そして再び撃つ。

Emilioの足の甲から血が噴き出す。「あああ、クソ野郎!」

「よう、Emilio。調子はどうだい?問題ねえ、お前も立ち上がるなよ、Dizzy」言いながら歩み寄って来るSwirskiとMorgan。

「何だってんだ?なんで俺を撃つんだよ?」痛みにもがきながら叫ぶEmilio。

「俺は撃ってないぜ…」Swirskiが言う。

「こいつが撃った」「すまねえなあ」とMorgan。

「こいつはここで、お前がお前の姉ちゃんに話してたことについてだ」「ああ、間違いねえ。ただ俺たちはこの姉ちゃんがもうそれを知ってると思ってたことだ」「そうだ。俺たちはお前が姉ちゃんに既に話してるんだと思った…。それであんな行動を取ったと思った」

「どうも俺たちは間違ってたみてえだな」「ああ、大間違いだ。こいつは問題だ。俺たちが今解決しなきゃならねえ少々のな」

「何が目的だよ?Hを取り戻してえのか?ならとっとと持ってけよ!」Emilioは痛みにもがきながら言う。

「分かってるだろう、Emilio。お前は沈黙について学習すべきだったんだよ」

「多分お前はここにいるお前の姉ちゃんから学ぶべきだったんだろうな。こいつは喋り過ぎねえ」「そうだ、こいつはな。こいつはクソお利口だ。お前が話す前にこいつが事情を知ってたってことを考えてみろよ。それでお前が話したときには…」「こいつは聞いてた」「そうさ、この姉ちゃんはただ聞いてたんだ。お前の哀れなケツが、誰がお前にブツを流してるか話すのをな」

「それでDizzy、今これを聞いたよなあ。お前の弟が話した事の経緯を?思うにこいつは、少々の詳細を省いてるようだな」「こいつは嘘を吐いてる、そういう奴だからな」

「ああそうだ、お前の昔の男…、なんて名前だっけ?Hermanか?どうやって俺たちが奴があの晩出かけてるのを知ったと思う?」

「Emilioが仕組んだのさ」

Emilioに目を向けるDizzy。

「でたらめだって…」苦しげに言うEmilio。

MorganはEmilioのもう一方の足を撃つ。

「やめてよ!こいつを歩けなくするつもり?!」Dizzyは叫ぶ。

「いや、そんなつもりはねえよ」Morganは言う。「俺たちゃこいつを殺すんだよ」

「こいつの仲間のPoppyが、郊外から来た白人の女の子をレイプしてパクられたんだ」「お前らが商売したどっかのアバズレさ」

「それでどうなったと思う、おトモダチよ。お前の仲間は昨晩のコロシの件でお前のケツを転がしたんだ」

「お前は今や指名手配犯なんだよ、Emilio」

「それで、お前のその口の軽さだ…」

倒れたEmilioを抱きかかえるDizzyは、彼の服の下を探る。

「どうだ?なんか言うことあるか、Diz?」

「ああ、あるな。こいつの共犯者だったって証言するんだ」

DizzyはEmilioが彼女から取り上げた銃を探り当てる。

「理にかなってるよな、どうだ?」

「違うね」

Dizzyはそこから二人の刑事を撃つ。

倒れる刑事たち。「やったぜ、クソ野郎ども!どっちが負けだよ?」快哉を上げるEmilio。

「Emilio…、黙って」銃を向けながら刑事たちに近付いて行くDizzy。

「黙らねえぞ、Diz。こいつは爆弾だったんだ」Emilioは言う。「奴ら死んだのか?」

「いいえ」「そうだ、俺たちゃ死んでねえ。幸運なことにな。そしてこいつはお前が生き残る唯一のチャンスだぞ」

「俺たちを殺せば、お前はその銃口を口に突っ込むのと同じことになるぞ」「その通りだ」SwirskiとMorganは言う。

「奴らを殺せ、Diz!クソ野郎どもを殺せ!」Emilioが叫ぶ。

倒れたSwirskiとMorganが言う。「なあ、お前が殺したいのは俺たちじゃないことが分かってるだろ」「そうさ、俺たちじゃない。実際のところ、俺たちはストリートの新しいパートナーを求めてるんだよ、わかるだろ」「そうだ、英雄的市民になる方がいいだろう。自分の身内を殺した血に飢えたクソチンピラから、危機にあった二人の警官を救った英雄に」

「そうだよ、これをやってどうなるんだよ、Dizzy?」銃口の向こうでSwirskiが言う。

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

「どうなるんだよ?」

そしてDizzyの脳裏にHectorとSantiagoが殺害された情景が去来する。

Santiagoをあやしながらベビーカーを押すHector。そこに一台の車が忍び寄って来る。

窓から乗り出した男が自動小銃を彼らに向けて乱射する。

銃を撃っているMorgan。運転するSwirski。

後部座席で無表情に見つめるEmilio。

そしてあとには、血の海の中でベビーカーを抱えながら倒れるHectorが残される。

「なあ、Dizzy、お前は利口だ。この場での選択は明らかじゃねえか」「お前はここからでてきゃいいんだよ。戻りたいとも思わないだろう」

そしてDizzyは二人に向けて、銃を構え直す。

「俺たちゃオマワリなんだぞ。頭の足りねえビッチが!」叫ぶMorgan。

「お前はこれから絶対に逃げられねえぞ…」「クソ世界中がお前を追っかけるからな!」

「上等よ」

そしてDizzyは銃を撃つ。

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

「すげえぞ、Diz!お前はここで最強の強面になったぜ!」二人の警官を射殺したDizzyに少し慄きながら、Emilioは叫ぶ。

「Poppyなんざクソだ!血縁だけで固めて、この界隈を統率するんだよ。言ってることわかるよな?」

DizzyはEmilioに歩み寄って行く。

「どこのどいつにも俺たちCordovaの手に負えねえようなゴタゴタは起こさせねえ!」

「Emilio、どこのどいつもこれ以上なんのゴタゴタも起こさなくなるよ」Dizzyは言う。

「そうだ、手ぇ貸してくれ」手を伸ばすEmilio。

「駄目よ」Dizzyは言う。「そんなことをしても、誰の助けにもならない」

Dizzyは立ち上がり、携帯を開きキーを押す。

「誰にかけてるんだ?」「9-1-1」

「何だって…?クソッ、Diz…」

Dizzyは開いた車のトランクに歩み寄り、その中のヘロインの包みを掴む。

「いいえ、クソくらえはあんたよ、弟クン」

「クソくらえ」Dizzyは車の横で死体となっている二人の刑事を見下ろし言う。

「あんたらがあたしにやったことに。あんたらがやったことに」

Dizzyは手に持った包みの端を噛みちぎる。その目に涙。

そして倒れているEmilioに銃を向ける。

「待てよ!やめてくれよ!Diz、俺たち家族だろう!」

「あたしに家族はもういないわ」

そして、Dizzyは開いた包みのヘロインをEmilioの頭にかける。

警察への電話。「もしもし?銃撃事件について通報したいんだけど…」

「なあ、Diz、車に乗せてくれるだけでいいんだよ。こっから逃げて、もう厄介は起こさないから…」両足を撃たれて身動きもできないEmilioは、Dizzyに頼み込む。

Dizzyはトランクから更にヘロインの包みを掴み、それをSwirskiとMorganの死体にかける。

「駄目よ、それはできない。この二人の白人、こいつらがやったこと、あたしに対して…」

「でも、あんたに起こったことついては、あたしは決心することができない」

「やめてくれ!Dizzy…、Isabelle…。お願いだから…、俺が悪かったよ…」必死に嘆願するEmilio。

「頼むよ…、俺がムショに行くことになったら…、そっちにいる奴らが、俺がやったことを知ることになるんだ…」

「遊びじゃすまされねえ!奴らは絶対に俺のことを忘れちゃくれねえ!」

「俺は死ぬよりひどい目に遭うんだ」

「ええ、弟、あんたには厳しいときを過ごさなきゃならなくなった。でもあんたのためよ。あんたは学ぶわ…」Dizzyは言う。

「あんたのこれからの人生が本当にどんなに辛いものになろうが問題じゃない」

「それでも死んでるよりはましなのよ」

彼女を呼ぶEmilioの叫びを背に、その場から去るDizzy。その横に走って来た高級車が停まる。

後部の窓が開く。「ミスターShepard」

「君は彼を殺せた。分かってるだろう、君にはあらゆる意味で正当性があった」Shepherdは言う。

「いいえ、あたしはやらなかった」Dizzyは言う。

「君はそうして逃げることもできただろう」

「そうね…、それでそれが正しいことになるわけじゃない。分かってるでしょう?」

「それで、これでいいの?ミスターShepherd?あたしは終わらせたの?」Dizzyは言う。

「それは君次第だ」車のドアがDizzyに向かって開かれる。

Dizzyはもう一度自分が生まれ育った町を振り返る。

「いい子だ。話さなきゃならんことは山ほどある…」

そして車は雨の中を走り去って行く。

『100 Bullets Vol. 1: First Shot, Last Call』より 画:Eduardo Risso

『100 Bullets』の世界について

さて、この第1章だけでもこの『100 Bullets』が伝説的なクライム・コミックとなって行くというようなところは分かってもらえたと思うが、あまりにも謎が多く、ここからどんな物語に拡がって行くのかさっぱりわからないと思われるので、ここで登場したキャラクターを中心に、この『100 Bullets』の作品世界について一部説明しておこうと考える。まあ少々のネタバレにはなってしまうので、知りたくない人は飛ばすべし。

まず、この世界には合衆国の歴史以前にまでさかのぼる、世界最古にして最大と言われる”The Trust”と呼ばれる秘密組織が存在する。これは13のそれぞれ独立した組織からなる合同体で、その組織間の衝突などの解決のために”The Minutemen”と呼ばれる組織内の警察という立場で動く組織が作られた。ここで登場するエージェントGravesは、かつてその指揮官だった人物である。

だが、過去に起こったある事態により、”The Minutemen”は消滅し、エージェントGravesも死亡したものと思われていた。

だがそのエージェントGravesは生きており、今またかつての”The Minutemen”をリクルートするための100発の銃弾による方法で、”The Trust”の意思とは関係なく新たに”The Minutemen”を集め始めた。

Gravesの目的は何なのか?”The Trust”は当然この動きは掴んでいるが、現在のところでは静観している。

この話で登場するGravesと協力関係にあるというミスターShepherdは、現役で”The Trust”に属する人物だが、彼の動きについても”The Trust”は様子見という状態。

この辺の設定がきちんと見えてくるまでも結構かかるんだが、とりあえず続く第2章では”The Trust”の片鱗ぐらいのものが現れ始めてくる。

基本的に、特に序盤では今回のように何らかの形で人生を踏み外した人間の前にエージェントGravesが現れ、本人が知らないその真相、復讐すべき真の対象に関する資料と銃、100発の銃弾が入ったアタッシュケースを手渡すという形で始まる、独立した数話のクライムストーリーという形で続き、その間に”The Trust”やかつての”The Minutemen”が登場するエピソードなどが挟まれて行く。

この第1章の主人公Dizzy Cordovaは、ここで生き残り、今後も主要人物の一人として登場してくることになるが、再登場となるのはしばらく先。1巻当たり400~500ページで再編集され、現在全5巻で出ているDeluxe Editionで、次に出てくるのは1巻の後半、その次は2巻の中頃みたいなペースなので。

短編のクライムストーリーという形になっているそれぞれのエピソードでは、Dizzyのように復讐をやり遂げ生き残ることにはならず、その命と引き換えにというようなケースも多い。

ここで、多分日本でこの作品が広まるのを結構妨げてるんだろうな、と思われるBrian Azzarelloによるやや難易度が高いのだろうセリフについて少し。

Azzarelloは作家としてデビューする以前に、1980年代後半に、ハードボイルド/ノワール界隈では伝説的な、作家バリー・ギフォードにより立ち上げられた、50~60年代の歴史に埋もれていた数々の犯罪小説を復刻したパブリッシャー、Black Lizardの作品に深く傾倒しており、そういった作品のような本格的なクライムコミックを創りたいという意図を持って『100 Bullets』を始めたわけだが、まあそんな意気込みもあって、この第1章そっち方向に特に気合が入り、結構そっち方向に読みにくい。この先進めばもうちょっと読みやすくなってくるよ、と言いたいところなんだが、言ってるのが主にそっち方面のクライム/ハードボイルド小説を読んでる者なんで、あんまりあてにならなかったらごめん。

この第1章では、スペイン語圏移民系ギャングが中心となっているので、そっち独特の表現なども多い。まず会話の中によくスペイン語が入ってくるのだが、単語のみというケースがほとんどなので特にその辺に注釈的なもんを入れることはなく、そのままそれに相当する日本語で書いた。

割と最初の方で出てきて、とりあえず注釈入れた、Home、Homes、Homyみたいな地元、地域とか仲間みたいな意味の言い方についても、主にそっち系ギャングに特有の言い方らしい。そのままにしといた方がいいかと思って注釈まで入れたんだけど、結局うまく行かずその後はその場の雰囲気で適当という感じになってしまったんだが…。

その他、Emilioが何回かCousinという呼びかけ的な言い方をして、本来の意味では従兄弟だけど、アフリカ系の方で昔から使われるBrotherと同様な使い方のようなんで、兄弟としておいた。これがスペイン語系の方でよく使われる言い方なのかはよくわからなかった。

会話の中で、喋り方・音という方向に合わせて表現するために、単語の綴りを変えたりつなげたりするというのは、クライムフィクションなどでは昔から使われる方法で、この作品でも非常に多くみられる。

中で一番厄介だったのは最初の方で出てくるDizzyが乗った地下鉄で、通りすがりの黒人が独り言で、「Sixty Tray, All Day」と呟いて行くところ。まあ普通に読めばトレイ60枚ということになるんだが、意味がわからず自分で読んだときは何かよくわからないことを言ってる通りすがりくらいに読み流していたんだが、今回調べてみたところ、Sixty TrayはSixty Threeがなまって聞こえたもので、シカゴの63丁目というのはギャングの勢力が強い最危険地帯で、この男はそこに一日中いなければならないことを苦々しく思ってる呟きなのだとやっとわかった。この部分についてはネイティブの人もわからない場合が多いらしく、質問箱的なところで見つけた。Azzarelloさん気合い入れ過ぎだよってところだな。

あと、日本語と英語の表現の違いというような方向で、やや悩んだのが、#1の最後で初めてDizzyが仇である二人の刑事と会うところとか。刑事はダーティーな言い回しや形容詞を重ねる感じでまくし立ててDizzyを威嚇する。威嚇の基本は相手に口を挟まさせずに一方的に話すということだが、日本的にはこういうやり方はせず、このままやると下手すればおとぼけラッパー刑事みたいな迫力に欠けるもんになりかねないんで、なるべく言葉を繋げるような考えでやった。まあなんかここまでくると、自分はこれがこういう物を伝えて読んでみたいと思わせるのに最も有効な手段と考えてやってるだけで、翻訳家みたいなものを目指してるわけでもないんで、そこまで考えることもないかと思うんだけどね。

実際のところ、翻訳の良し悪しみたいなもの以前に、コミック/マンガにおいて重要な部分であるセリフのリズムというものが必然的に崩れるという意味において、コミック作品はできるだけ原文のまま読まれるべきだというのが自分の考えだが、日本のマンガ文化というものに照らしてもこの『100 Bullets』は当然ぐらいに既に日本語翻訳版が出版されていて然るべき作品である。現在の出版状況からしてそれはかなり絶望的というところだろうが、なんかいつかの将来的にまたそんな機会が訪れる時が来たならば、優先リストのトップに置かれるべき作品であろう。その時のためのプッシュになるかどうかは分からんが、マンガ/コミックを読む人間、作る人間なら必読のこの作品について、第2回、3回と続けて行けるようできるだけ努力するものでありますよ。

作者について

■Brian Azzarello

1962年生まれ、オハイオ州クリーブランド出身。Cleveland Institute of Artで学び、いくつかのブルーカラーの仕事を転々とした後、1989年シカゴへ移る。90年代初めごろからコミックの仕事に関わり、Comicoではエディターとしても働いていた。その頃に、後に結婚して、現在は別れてるJill Thompsonと出会い、Thompsonの紹介により、DC/Vertigoでの仕事が始まる。『Jonny Double』(1998)でEduardo Rissoと最初に組んだ後、1999年から『100 Bullets』が開始される。

この辺からオリジナル作品と並行してDCメインの方の仕事も始まる。DCの主なところでは、Batman、Wonder Womanなど。Batmanについてはメインライターではないが、多くの知られるミニシリーズなどを手掛けており、作画Eduardo Rissoのものも一冊の単行本にまとめられるほどの量がある。Marvelではそれほど多くないのだが、かのリチャード・コーベンが作画を手掛けたHulkとかもある。

リチャード・コーベンといえば、Azzarelloは2016-17年頃『Hellblazer』のストーリーも担当しており、コーベンもそちらに作画として参加している。『Hellblazer』については本店の方で大昔ぐらいに中途半端にやったまま放置してあるんだが、何とかいつかこっちの方でちゃんとまとめられればとは思ってるんだが…。あー、リチャード・コーベンも…。

『100 Bullets』以降のAzzarelloのオリジナル作品に戻るが、2009年『100 Bullets』が完結の後、スピンオフとして同じくEduardo Rissoの作画で『100 Bullets: Brother Lono』(2013-14)が出されている。Rissoとのコンビではその前にSF作品『Spaceman』(2011-12)もある。『100 Bullets』と並行した時期では同じVertigoから、全24話のウェスタン作品『Loveless』があり、こちらにはあのDanijel Žeželjも作画で参加している。他のパブリッシャーでは、2016-17年にAfterShock ComicsからJuan Doe作画の『American Monster』。これにはかなり期待してたんだが、まあこれはおそらくは出版社側の経営事情で、#6までで未完に終わっている。そしてImage Comicsから作画Eduardo Rissoの『Moonshine』(2016-21)。Boom! StudiosからMaría Llovet作画の『Faithless』(2020-2022)。最新作はDstrlyからの『The Blood Brothers Mother』(2024-25)こちらはまだ単行本は出ていない様子。作画はEduardo Risso。Azzarello-Rissoは、もうブルベイカー-フィリップスぐらいのコンビなのだろうなと思う。

■Eduardo Risso

1959年生まれ、アルゼンチン コルドバ州出身。1981年から新聞や雑誌などでコミックアーティストとして活動を始める。80年代後半ごろからは、アルゼンチンの人気作家、Ricardo Barreiro、Carlos Trilloとの共作で数々の注目作を発表し、ヨーロッパにも多く翻訳出版されている。アメリカでも翻訳は多く出ているようだが、主にプリント版で、電子書籍で読めるのは現在Dynamiteから出ているCarlos Trilloとの『Borderline』ぐらいか。

1997年よりアメリカで活動を始め、Dark HorseでAlien関連作をいくつか手掛けた後、1998年のBrian Azzarelloとの『Jonny Double』、そして『100 Bullets』へと続いて行く。

変幻自在って感じの躍動的な構図、緻密な描き込みとベタを多用した大胆な省略とのコントラスト。誰もがこんな風に描ければと憧れる、世界有数のコミックアーティスト。なんか色々考えてこういう画だよとか表現するのも馬鹿々々しく思えてくる。このどこをとっても格好いいページに次ぐページを見ろよ。

その他には、2005-06年にSAF Comicsから出版され、2014年にDark Horseから再版されたCarlos Trilloとの『Red Moon』という作品が電子書籍で出ているのだけど、ちょっと詳細不明。子供向けといった方向の作品らしいけど。他の『100 Bullets』以降の大きな仕事としては、大体Azzarelloと重なるようだけど、ここに来てAzzarello以外との新作。Ablazeからスペインの著名なコミック作家Enrique Sánchez Abulíとの『Torpedo 1972』の単行本が今年の大晦日、2025年12月31日に出版予定。『Torpedo』というのは1980-2000年代頃にかけて数多く出版されたEnrique Sánchez Abulíの代表作である人気クライムシリーズらしい。これはぜひ読んでみなくては。その他にAblazeからドイツの作家Benjamin Von Eckartsbergの『Gung-Ho』という作品に多分ゲスト的に一部参加しているよう。あの問題作『Zombie Makeout Club』を出版し、注目して行かなければと言いつつ結局放置してた…、ごめんのAblazeなんだが、世界各国よりアメリカでもマニアしか知らんような作家の注目作を意欲的に出版しているようでもっとちゃんと見て行かねば。とりあえず『Gung-Ho』はKindle Unlimitedなので、今日から読み始めるんで近日中に!

■Neon Ichiban最新情報

前回、やっとちょっとだけ書いたNeon Ichibanなのだが、その後新たに3社が参入という動きがあったのでとりあえず報告。

新たに加わったのは、Mad Cave Studios、Legendary、Rebellionの3社。旧Comixologyには参入のなかった英国2000ADのRebellionの参入は、結構大きな動きだろう。また、最近中堅どころというような作家を取り上げると必ず引っ掛かってくるぐらいのMad Cave StudiosとVaultが揃ったあたりにも注目。少しその辺の見通しが良くなるかな?主にライセンス作品という印象のLegendaryなんだが、これで少し別の顔も見えてくるかも。

今後の注目としては、バンドデシネ勢の参入はあるのか?Humanoidsあたりは来そうだけど。Boom! StudiosとImage Comicsはどうするのか?Fantagraphicsは?Heavy Metal来るのかな?来ないのかな?みたいなとこだろうけど、なんか全然知らなかったり忘れてたみたいなのも出てくると嬉しいですね。あ、Ablazeまた忘れちゃダメだろ!多分そのうち参入あるかな。いやまあ、毎日サイトは開いてるんだがいまだにちゃんとアカウントも作ってない状態なんだけど…。なるべく早くちゃんとしますんで!とりあえずなんかまた新しい動きがあればお伝えするでやんす。

100 Bullets / Brian Azzarello + Eduardo Risso

■100 Bullets

■100 Bullets Deluxe Edition

■100 Bullets: Brother Lono

■Brian Azzarello + Eduardo Risso

●Spaceman

●Moonshine

●The Blood Brothers Mother

■Brian Azzarello

●Loveless (単話版のみ)

●American Monster

●Red Moon

●Torpedo 1972

‘Cat Eat Cat’はamazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

コメント