グラント・モリソンの代表作にして、世紀の異色作!

今回はグラント・モリソンの『The Invisibles』。1996年から2000年の間に、Vertigoより、第1部25話、第2部22話、第3部12話のトータル59話で、TPB全7巻にて出版されています。作画に関しては、全体で十数名に上るアーティストにより交代で担当されているので、紹介話ごとにということで。

最初に注意しといた方がいいかと思うのだけど、今回3万7000字ぐらいとか非常識なことになってます。まあ元々長ったらしい記事が多いこのサイトの中でも長めの記事のほぼ倍ぐらい。最初の4話しか紹介してないのだが…。なんでそういうことになったかと言うと、『The Invisibles』がそういう作品だからとしか言いようがない。そんなわけで、結構時間かかるぞ、とご覚悟の上お読みくださいね、ということ。

まず、グラント・モリソンというところから。

まあ個人的な意見ということになるかもしれないけど、そもそもグラント・モリソンという人は、本来前回やったPaul Popeのような、作家性の強いオルタナティブ的なところに属するような資質の作家なのだろうと思う。

というか、ブリティッシュ・インベイションというやつで入ってきた英国作家たちが、基本的にそんなもんだったということなのではないか。

アラン・ムーアやニール・ゲイマン、ガース・エニスといったその辺の作家はアメリカでも優れた作品を多く書いているが、基本的にスーパーマン、バットマンと言った最も王道のところではない。

そんな中で、グラント・モリソンだけが、そういった王道方面の作品を多く手掛け、うまく行ったやつもあるが、ときにそこをはずし過ぎてということで、「王道」を求めるようなファンから批判されて、みたいなことが、まあ日本でも見られるようなグラント・モリソンの微妙な評価、日本語のWikiもない状況につながっているんだろうかと思う。

まあそもそも「王道」なんて幻想だよ、って言いたいとこもあるんだけど。

なんかグラント・モリソンみたいな名前も良くないのかもな。中身に反していかにも王道的な立派そうな名前だし。

そんなモリソンの作家性みたいなもんが、最大に野放しにされたのが、この『The Invisibles』。

モリソンがカトマンズに旅行し、そこで宇宙人にアブダクションされ、世界に広く伝えるよう要請された情報に基づいて作られた作品ということ。モリソンはこの作品を制作して行く過程で、オカルト方向にのめり込み過ぎ、かなり肉体的レベルでも病気的状態になったらしい。

いや、そこサブカル半笑いで馬鹿にしてもそこで行き止まるだけだから。本人がそう言ってるんならそうなんじゃない、ぐらいのスタンスで行けばいいんじゃない?別にこれを読んだり考察してみたりすることが、そこにあるのかもしれない教義みたいなもんに同調することにもなんないですから。

「教義」っていうような方向で言えば、例えばそういう方向で何かを書いたりしたような人が、カルト宗教を起こして教祖になるみたいな話ってよくあるけど、モリソンについてはそんなことはやっていない。そして、まあ元々いくらかおかしいかもしれんけど、ここで頭がおかしくなって理解不能なものしか書けなくなるわけでもなく、その後も『We3』や、TVシリーズにもなった『Happy!』みたいな一般的にも受け入れられやすい作品も多く書いている。

そんなところがモリソンが「王道」的なところの作品も書ける「作家」だというゆえんであり、そしてこの『The Invisibles』が「作品」として読まれるべきだということ。

で、この『The Invisibles』、自分がこれを始めた時から絶対にやらなければならない作品リストには入っていたわけですが、まあ果たしてどうやるか、というところで結構悩んでしまっていたわけなのです。

まず、これ前に本店の方で書いたと思うけど、お手本としてPatrick Meaneyの『Our Sentence is Up: Seeing Grant Morrison’s The Invisibles』というこの作品について大変詳しく各話毎全話に亘り解説考察している労作がある。

で、『The Invisibles』全話に亘って解説しているこれを読みながら本編の方を読めばわかりやすいのではないかと考えたわけだが、これ無理。

この本は、基本『The Invisibles』を全部読んだ人向けに書かれているので、最初からネタバレしている。まあ自分はそれをあまり気にしない方なんだが、問題はそのネタバレ自体がなんでそういうことになるのかさっぱりわからないということ。

つまり、かなり突飛でややこしく、時に観念的・抽象的だったりもするストーリーを追って、これがこうしてこうなったということを把握できていないとわからない結果が、その「ネタバレ」ということ。

そんなもんをどうやって紹介するか、と考えたところ、結局愚直に最初から順番に説明するしかないか、というのが私の結論です。

そんなわけで、今回がそれをやってくその第1回というわけ。全部やるのにどのくらいかかるのか、まだ見当つかんぐらいなんだが。今回既に前置きぐらいで長文になってるし、多分第1回でTPB1巻の半分ぐらいまでしか進まないと思うが、とにかくここから『The Invisibles』始めます。

The Invisibles 第1回

■概要

『The Invisibles』とは、すごく大雑把に言うと、どういう話なのか?

「The Invisibles」とは、その規模も実態も不明な謎の組織。その目的は、超常的な力を用い社会の統制・圧政を企む謎の敵対者たちとの闘い。

「The Invisibles」は、基本少数のグループ単位で行動し、この物語ではその一つであるKIng Mobをリーダーとする5人のグループが中心となり、魔術、呪術、超能力、タイムトラベル、瞑想、そして物理的暴力といった、様々な方法・手段により戦いが繰り広げられて行く。

このぐらいで説明すると、うん、そういう話よくあるよね、という感じになってしまうのだけど、『The Invisibles』はそこからかなりぶっ飛ぶ。英語版のWikiの概要説明ぐらいの所でも、あるキャラクターについてはのちにニュー・ブッダとなるとか書いてあったり、敵の正体についても、別次元の神による「偽神の外宇宙教会」によりほとんどの人類は既にその認識もないまま奴隷化されているとか説明されていたり。

第一段階ぐらいの説明ではよくある話ぐらいに見えてしまうが、もう少し詳しく説明しようとすると第二段階ぐらいでわけわかんなくなってくるのが、この『The Invisibles』。

最初に書いた通り、この作品は全3部に分かれており、第1部全25話は、1994年9月から96年10月、第2部全22話は1997年2月から99年2月、第3部は1999年4月から2000年6月。第3部はミレニアムのカウントダウンを考えていたが、色々な都合でうまく行かなかったらしい。

今回の第1回では、最初の4話、リヴァプールの不良少年Dane McGowanが、Jack FrostとしてKIng Mobのグループの一員となるまでが描かれるストーリーを紹介する。

作画は全てSteve Yeowell。モリソンの英国時代の代表作『Zenith』を描いた人。カラーはDaniel Vozzdという人が担当しているが、ペンシラー、インカーというクレジットはないので、ライン部分は全てYeowellによるものと思われる。

■キャラクター

-

Dane McGowan:

リヴァプールの不良少年。 -

King Mob:

The Invisiblesの一つの細胞であるグループのリーダー。 -

Mad Tom:

ロンドンのホームレス。The Invisiblesの一員。 -

Gelt:

青少年矯正施設Harmony Houseの所長。 -

Robin:

The Invisibles。King Mobのグループの一員。 -

Boy:

The Invisibles。King Mobのグループの一員。 -

Fanny:

The Invisibles。King Mobのグループの一員。

第1部

■#1 Dead Beatles

「かくして我々は復帰し、再開する」

エジプト。古代遺跡の発掘現場。出土品が多数置かれた部屋の中で、スキンヘッドの男が白いスーツの男と話している。主に話すのは白スーツの男。

「Khephra、聖なる甲虫。闇に下り、太陽を下顎に咥え、再び上る」

「ある者は言う。我らがこの星を去る時、昆虫として去ると。我らの肉体は既に不要となり、魂を黄金の甲虫の群れとして純粋な認識の太陽を運び、深淵より星間の新たな故郷へと送り出す」

「ある者は言う。ある人々が賢明かつ蠱惑的と思われる事柄について語り始めるだろうと」

「私は君に請われ、行動した。そして、君の取り組んでいる試みの一部である兆しを見つけるため砂漠を探した」

「素晴らしく、且つ明快だ」スキンヘッドの顔のあちこちにピアスをつけた男、King Mobが問う。「それで、俺に何を見つけてくれたんだね、Elfayed?」

白スーツの男、Elfayedは、手のひらに乗せた出土品の装飾品らしきものを見せる。そこには樹脂のようなものの中に古代の甲虫が閉じ込められていた。

「真実を語る最良の言語は、詩とシンボリズムだと私は考える」

「そしてかの古代エジプト人たちはなんらかを完成させた。見給え、スカラベのミイラだ」

「これについて何を語るかね、友よ?」

これ1ページ目です。ほぼ全部訳しました。やっぱわかりにくいものはまず全部書くしか説明の方法がない。どのくらいかかるんだろう…?

リヴァプール。夜。

Dane McGowanは、火炎瓶を振りかぶり、叫ぶ。

「FUUUUUUUUUCK!」

投げられた火炎瓶は、図書室のガラス窓を破り、室内で破裂。校舎から炎が上がる。

その様子を見届け、喝采を上げながら走り出すDaneと二人の仲間の少年たち。

急行するパトカーと消防車。少年たちは廃ビルに隠れ、窓からその様子を眺める。

「俺は消防車のサイレンが好きなんだ。世界中が燃え上がってるように聞こえるだろ」Daneは言う。

「俺は原子爆弾になりたいよ。それでリヴァプールに落ちるんだ。万もの消防車が駆り出される。その騒音を想像してみろよ」

「おい、これ見たことあるか?」少年の一人が室内を指さして言う。

クローゼットの扉らしきところに、大きく書かれたKING MOBの文字。

「そこら中に書いてあるぞ。どういう意味なんだ?」「分からねえ、妙だな」

「この類いのもんなら前から見てそうだが、覚えがねえ。妙だな」Daneが言う。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

「素晴らしい景観だ」

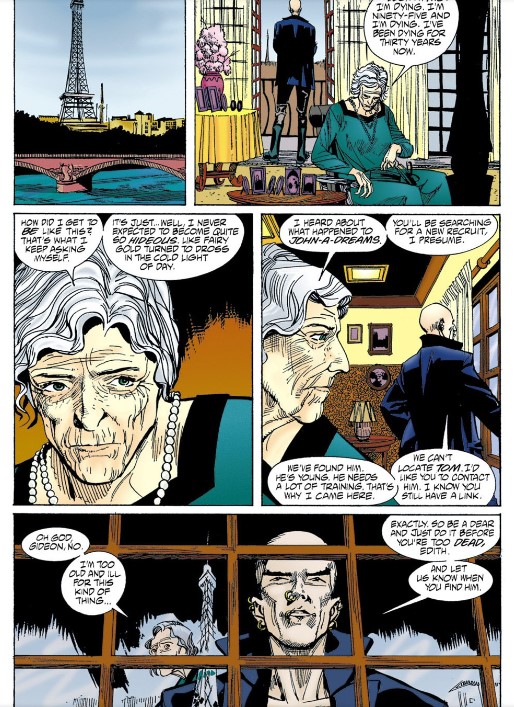

パリ。窓からエッフェル塔を見晴らす部屋で、King Mobは老齢の女性と話している。(以下、M=King Mob、E=老齢の女性(Edith))

M:「この画のような景色も間もなく破壊される」

E:「あなたは決して変わらないのね、Gideon。1924年に会った時そのまま」

E:「私を見て。私は死んでいってる。私は95歳。30年ずっと死に続けている」

E:「John-A-Dreamのことは聞いたわ。新しいメンバーを探しているというところでしょうね」

M:「俺たちは彼を見つけた。若く、訓練が必要だ。そのために俺はここに来た」

M:「Tomを見つけられない。彼と連絡をつけて欲しい。君がまだ彼と繋がりがあることは知っている」

E:「Gideon、できないわ。私はそんな仕事をするには老いて弱り過ぎている…」

M:「分かっている。だから君がこれ以上死んでゆく前にやって欲しい、Edith」

M:「そして、彼を見つけたら報せてくれ」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

ここで95歳のEdithという女性が触れる、1924年の出来事については、かなり先、第2部になってから描かれる。まあその時にそっちからリンクを持ってくるので今のところはそういうことぐらいで。

また、ここでKing MobがGideonと呼ばれているが、そっちが本名でGideon Starorzewski。

スキンヘッドのこいつは、まあ明らかぐらいにモリソン自身ということ。1978年に英国エディンバラで5号だけ出たコミック・アンソロジー「Near Myths」に登場したGideon Stargraveというキャラクターがオリジナルらしい。まだモリソンが画も自分で描いてた頃。

Daneの日常風景。

学校。授業中、教師の話も上の空で、机に何か刻み続けるDane。ロシアのアナーキストについて答えるように当てられ、「モロトフかな?」と答える。

放課後。教師に呼び止められ、説教されるDane。「お前は真面目にやればきちんとできるはずだ」という説教を適当に聞き流す。

自宅。20階超の高層アパート。ドレッサーの前で着飾るシングルマザーの母親から、今夜は恋人が自宅に来るので、適当に外で何か食べろ、と金を渡され追い払われる。

Daneが降りて行く階段の壁には、またKing Mobの落書き。

行く場所もなく、川岸で凍えながら煙草を吸うDane。

近くで二人の青年が話している。どうやら一人がバンドを抜ける決意をしたことを話しているらしい。

(※ここで青年それぞれを便宜上”S”と”L”として彼らの会話を書く。意味は後程説明するが、わかる人は読んでるうちに気付くかもしれない。)

S:「つまりな、俺はもうベースを弾いて行くつもりはないし、ポールに文句を言われるのにもうんざりなんだよ」

S:「俺はハンブルグの人間だ。アストリッドもそこだ。絵も続けたい。お前は俺がいなくても困らんだろう」

L:「俺の棺桶に釘もう一本だ」言いながら煙草に火を点ける。

S:「ああ、お前自分がどんな風に死ぬか、考えたことあるかい、ジョン?俺は死んだら白い棺に納められて埋められたい」

S:「俺は若くして死んでも構わない。ジェームス・ディーンみたいにな。誰がみすぼらしく老いぼれたいと願う?」

L:「俺はブリジッド・バルドーの腕の中で死にたいね」

L:「何にしても、こんなところに居続けたら凍え死んじまうがな」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

S:「ハンブルグに戻ってればよかったと思う。リヴァプールはクソッタレなアリジゴクさ」

S:「何かの死ってもんがあるなら、それがここだ」

L:「お前が何で死について話し始めたのかわからないな。お前はバンドを辞めるだけだろ、スチュー」

L:「クソ世界の終わりってわけでもないだろう」

「ミスター・レノン?」Daneが青年たちに声を掛ける。

L:「なんだい?」振り向くが、そこには誰の姿も見えない。

L:「なんだ?何か聞こえたと思ったんだが…?」

S:「車のバックファイアかな」

S:「多分俺たちゃ死んでるんだ、ジョン。死んでるけどそれに気づいてないのさ」

L:「もしくは、クソ生きてるがそれに気づいていないとかな」

二人は話をつづけながら歩き去って行く。Daneは同じところに座ったまま、それを見送る。

Daneの背後に奇怪なモンスターが現れる。

「我等は数千の者。良質な大地の手法にして強力な保持者。畏怖すべき光と寒冷。一人は二十二にして、もう一人は四十にして死す」

「我等は怒れる者。この世界に在る。帰還せり。月の裏側。神霊の地」

「どっか行け。俺は聞いてないぞ」

「俺は気にしない。何ひとつ気にしないんだ」

既にDaneの背後には何の姿もない。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

ここについては分かった人もいるかと思うが、話している二人はジョン・レノンとビートルズの初期メンバースチュアート・サトクリフ。1961年のリヴァプールで、サトクリフがレノンに脱退を話す場面を、時空を超えてDaneが目撃したというもの。

Daneからは二人が見えているが、レノンたちからは彼は見えない。

後半のモンスターがDaneに話しかける場面では、モンスターは部分的にドイツ語で話しているのだが、もちろん私ドイツ語分からんので検索してみたところ、この作品のその部分を英訳して解説しているところが複数見つかったため、それらを参考にでっち上げた。このモンスターの「正体」的なものについては、第3話で説明されるので。

この場面は、Daneが時空を超えるとかいう能力を持っていると示すようなところではなく、これから起きる事態に付随して起こったようなある種の現象に、その中心人物であるがゆえにDaneが巻き込まれたぐらいの感じのもの。Dane本人は自身の鬱屈により引き起こされた幻覚か妄想ぐらいに思っている。

まあ、こういうところにいちいち理路整然とした解釈を求めていてはこの作品ついていけなくなるんで、このくらいで。

仲間と合流し、繁華街に繰り出したDane。

「俺が2分で車を盗めるか、賭けるか?」

そして路上に駐車されていた車を盗んだDaneは、仲間と共に夜の街を暴走し、学校へ着く。

「奴らはお前らの頭にクソを詰め込んで、奴らと同じになれと言う。奴らはお前らにそれがわからないと思ってるが、俺にはお見通しだ」

「見ろよ、俺たちはボトルを持ってる。俺たちはガソリンを持ってる。そして今夜俺たちには他にやることもない」

柵を乗り越えるDane。「俺たちはこのクソッタレな学校全部を吹っ飛ばすのさ」

ここで見開き2ページに渡り、King MobがLSDを使った瞑想で、音楽を通じジョン・レノンとシンクロを試みるシーンが、ウォーホールを思わせるサイケデリック調の画風で描かれる。

音楽に没入し、幾重にも重ねられたマントラの壁の迷宮の先に、King Mobは不死と再生を見出す。

大変だし長すぎるんで、すまんけど訳は省略。ちなみにわかってると思うけど、最後のリンゴはPCのAppleではなく、ビートルズのレコードレーベルのApple。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

校内に侵入し、火を放ち始めたDaneと仲間たち。

だが、昼間Daneに説教した教師が残っており、彼らを止めようと説得し始める。

教師を蹴飛ばすDane。

「答えはクロポトキンだったな。そしてあんたは絶対に俺を理解できないよ」

忘れそうになったがこの先生、この先第1部の後半ぐらいで再登場するので、一応画像を。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

逮捕されたDaneは、裁判にかけられ矯正施設送りとなる。

仲間の一人と共に施設へ向かう護送車の中で、彼の保護司になる予定だというMiss Dwyerと名乗る女性が、Daneに話しかけてくる。

「あなた方がこれから行く施設は、かなり実験的なところよ。あなた方の有り余るエネルギーを、より良い方向に使えるよう模索しているわ」

そして護送車は、その施設Harmony Houseへ到着する。

ここでMiss Dwyerが掛けている透過も反射もない、昔のマンガで目が見えない人を表すのによく使われたタイプのサングラスは、とりあえずこのSteve Yeowell作画部分では、The Invisiblesの敵対組織のトレードマーク。すなわちこのMiss Dwyerも、その組織の一員ということ。この人後でまた出てきたかな?思い出せんが…。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

施設の所長Geltが、収容されている少年達の前で講話を行う。

所長は、個人主義の蔓延が旧来の法体系を崩壊させ、アナーキズムと暴力の台頭を招いているとし、彼らを善と悪の戦争の兵士として教育し、社会という機械の歯車の一つとして正しく機能できるよう学ばせる、と語る。

にこやかに語る所長は、同様のサングラスを掛けている。

休憩室の隅のテーブルで、一緒に収容された仲間のGaryと話すDane。

「そこらの連中と話してみたか?みんなクソゾンビみたいだぞ。こんなとこ早く出るに限るぜ」

そこにGelt所長が職員とともに現れる。

「おやおや、よろしくない言葉を聞いたようだが?申し訳ないが君たちの歓談を中断させてもらわねばならん。Garyは医療検診の時間だが?」

「それは僕です」答えたGaryは、職員に連れられて通路を歩いて行く。

Gelt所長は、その反対方向にDaneとともに歩き出す。

「その間、君と私で少々話そうではないか、McGowan君。私は新来者と話すのが好きでね」

「また”月”よ」木の机の上に広げられたタロットカード。

King Mobと彼のグループのメンバーの一人、Robinは、何処かの木の机と椅子が並べられた教室らしきところで話している。(以下、M=King Mob、Robin=R)

R:「光を誕生させる闇、なんたらかんたら…」

R:「あなたは既にこの結果は知っているでしょう。あなたがなんでタロットを読むように言ったのかわからない。意味があるとは思えないわ」

M:「それこそ俺が君にタロットを見てもらった理由だ。先月から続いている甲虫との同期性。もはや無視出来ないほどに強調されている」

R:「甲虫は、死と再生を示しているはず」

R:「試練。通過儀礼。」

R:「それがあなたがジョン・レノンを呼び出した理由ね」

M:「ああ、俺は彼が神の属性である全てを得ていると思っている。それゆえ俺は伝統的な祝祭魔術の手法を使い、助言を得るために彼を召喚した」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

M:「多かれ少なかれ、彼により俺たちの考えが正しいことは裏付けられた。奴は苦難を通過せねばならない。可哀そうだがな」

M:「レノンは方法を示した。俺たちはそれに従う。実際のところ、俺はサイケデリック神という考えが気に入ってるんだがね」

R:「それで?あなた彼に曲を作ってくれとか頼まなかったの?」

M:「彼はこれを君に渡すよう勧めた」King MobはRobinの前にリンゴを置く。「教示する者のためのリンゴだ」

R:「イブならそれでイチコロだったろうけど、すれっからしのRobinにはねえ」

R:「そろそろ他のみんなにも連絡をつけた方がいいのかしら?」

M:「君たち全員が必要となって来る。ことは慎重に進めなければならない。俺たちはあの小僧を失うわけにはいかない。まだ失っていないとしての話だが」

M:「俺はHarmony Houseを訪問することになるだろう。俺が子供の頃、60年代のスパイ・シリーズのキャラクターになりたかったのを知ってるかい?」

M:「おかしなもんだな、こうなってみると」銃を構え、笑うKing Mob。

施設内の廊下を、所長と共に歩くDane。横の部屋の窓を覗くと、中では収容者の少年たちが頭に異様な機械を着けて座っている。

「なんスか、あれ?ヴァーチャルリアリティ?俺もやってみたいな」

「ヴァーチャルリアリティ、まあそうだな。いずれその時が来たらな」少年たちの顔は苦痛と恐怖に歪んでいる。

「中流階級のリベラルどもの個人の自由についての泣き言が、社会秩序の混乱を招いている。我々が君たちに与えるのは、違う種類の自由と新しい生き方だ」

「君はそれがたやすい方法であることを見つけるだろう。何も考えずにできるような」

「だが、その時が来るまでには多くの話をしなければならない。ここが私のオフィスだが…」

「なんスか、この雑音?なんかゼイゼイ息してるみたいだけど…?」

「どうやらラジオを消し忘れていたようだな。そろそろ寝る時間だな。君も今日は色々と忙しかっただろう」

「ハイ!(マスかき野郎が)」

部屋に入ったGelt所長。奥から不気味な声が響いて来る。

「子は-今夜-我等に-捧げられる-べし。敵は-未だ-彼を-引き入れて-いない-はずなり」

「はい、待つ意味はありません。今晩です」

「汝は-なぜ-我に-近寄るのを-躊躇う-Gelt-?」

「私はまだ…、まだあなたが恐ろしいのです、陛下」

Geltが振り向いた先に立っているのは、枯れ木のような身体に幾重にも鎖を巻いたこの世のものではないクリーチャー。

「畏れは-正しい。我は-鎖の-王なり。死産と-不毛。恐怖が-我の-左腕を-進む」

「汝自身を-露わに-せよ」言われるまま、服を脱ぎ始めるGelt。

「我は-汝に-新たな-世界を-見る-目を-与えざるや?我は-汝の-罪を-消し-汝の-足の間の-美しき-荒廃を-取り除かざるや?」

「はい、その通りです」

「では-来い。跪くべし」

「我が-指よりの-不浄を-舐めよ。祝祷なり。我が-神と-忠実なる-しもべよ」

緑色の体液が滴る、クリーチャーの指に舌を這わせるGelt。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

何もない空間を、Gelt所長に追われ、延々と逃げ続けるDane。サイレンが鳴り響く。

深夜、悪夢から目覚めるDane。

部屋の外の廊下から、声が聞こえてくる。

「畜生、またあのアラームだ。今晩五回目だぞ」「配線がいかれてるんだよ。前から連中に行ってるんだが…」

「あの小僧を戻したら、新しいのを連れてくるんだよな?」「ああ、そうだ」

彼らが通り過ぎりのを待ち、廊下に出、彼らが出てきたらしい部屋に入るDane。

置かれていたストレッチャーにぶつかり、見ると、そこに寝かされていたのは彼の仲間のGaryだった。

「おい、大丈夫か?お前奴らに何されたんだ?」

Garyは目をつぶったまま、表情も変えずに答える「良いこと」

「ここから逃げ出そうぜ」「悪いこと」

「なんてこった…。お前奴らに何されたんだ!?」「良いこと」

Garyを諦め、そこを離れ階段を降りるDane。手近なドアを開けて、中に入る。

そこには整然と、ガラスの容器が並べられていた。近づいて一つを手に取ってみる。

それは切除された生殖器官だった。

「我々の処置が済んだ後の少年を見ただろう」

背後からの声に、慌てて容器を取り落とし、振り向くDane。

そこにはGelt所長が立っていた。

「我々は生者をミイラ化しておる」

「怒り、不満、彼らのあらゆる感情を取り除き、空っぽに乾燥させ、社会に戻る準備をさせる」

「生きておらず、死んでもいなく、物事をすべてそのまま受け入れるものとして」

再び、警報サイレンが鳴り始める。

「俺は何もしてない。あの音に起こされただけなんだ」

「起きたのがまずかったな。眠っているべきだった。」

「ここで我々は小さな兵士を作っている。空っぽ頭の。決まったリズムで暮らし、生き、老いて、我々のサービスの中で死ぬ」

「さあ、君の番だ」

Gelt所長と、注射器を手にした職員に追いつめられるDane。

「君に二つのことが行われる。足と足の間を滑らかに。耳と耳の間を滑らかに。そして、君から取り除かれたものは、この大地の神の糧となるのだ」

その時、注射器を持っていた職員の頭が破裂する!

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

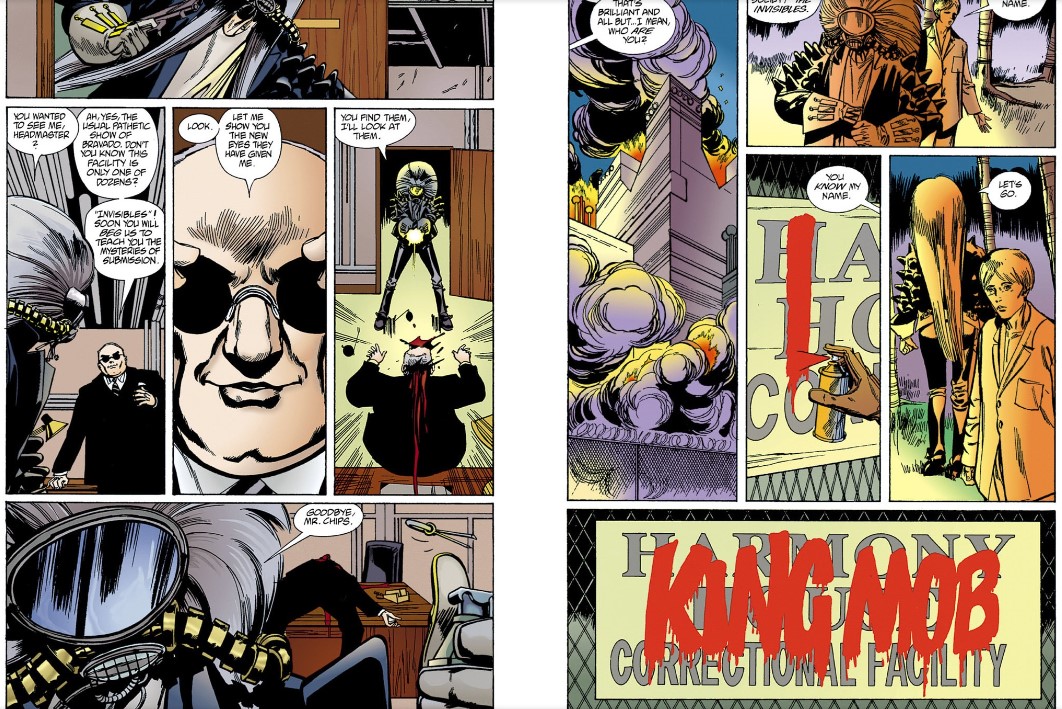

Geltが振り向くと、そこにいたのは異様なマスクを被ったKing Mobだった。

手にした銃でGeltを殴り、Daneを救い出す。

「だ、誰だアンタ?」

「お前さんの妖精ゴッドマザーさ。そんな感じだろう?俺の後ろに続け。ここを出るぜ」

通路に出ると、重武装の施設の警備員が襲い掛かって来る。彼らが発砲するより先に、King Mobが手にした銃で次々と戦闘不能にして行く。

そしてGeltと相対するKing Mob。

「俺に会いたかったんだろう、親方?」

「そうだ、馬鹿げた道化め。これが我々の多数ある施設の一つに過ぎんことも、知らんのだろう」

「”Invisibles”!すぐにお前らは我々に服従の謎について教えを請うことになるのだ」

「見ろ。貴様に彼らがくれた新しい眼を見せてやろう」サングラスに手を掛けるGelt。

だが、それをはずすより先に、king Mobの銃弾がGeltの顔面を撃ち抜く。

「お前らが見つけた連中には、俺もいずれお目にかかるさ」

Geltの死体を残し、去るKing Mob。「あばよ、チップス先生」

炎を上げるHarmony House。

「それであんたはふらりと現れて、人をブチ殺し、物をぶっ壊して回る。そいつは最高なんだが、ところであんた誰なんだい?」

「俺たちは、まあ、いわゆるシークレット・ソサエティってやつか?The Invisiblesだ」

「俺たちはずっとお前に目をつけてた。お前にもそれに加わって欲しい」

「なんで俺が?あんたの名前すら知らないんだぜ?」

「お前はもう知ってるだろう?」

そしてKing Mobは、Harmony Houseの看板の上に、懐から出したスプレー塗料で大きく書く。

KING MOB

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

「あいつらどうなっちまったんだ?俺のダチのGaryは?あいつをあのまま置いてきたのはまずかったんじゃねえか?」

「あれはもうGaryじゃない。奴のことは忘れろ。すぐに警察が来て、帰れる奴は戻されるだろう。それ以外は死ぬまで当てもなくうろつき回ることになるな」

「で、あのGeltの野郎は?あんたあいつを殺したのか?」

「できる限る殺したが、奴らいつも逃走ルートを確保してるからな」

「おそらく奴らは、Geltの意識を別の一時的な身体に、移してるだろうな。動物か、それとも虫か」

「奴は別の任務のための適当な身体が見つかるまで、そこに隠れていることになるだろう」

「観念的、ってやつかな。俺はそういうの信じないけどね」通りすがりに地面を這って来た緑のオーラを放つ虫(Gelt?)を踏み潰すDane。

「信じたいものを信じりゃいいさ。俺はお前にここらをうろついてほしくない、それは信じろ」

「おい、いかす車じゃねえか。俺もあれに乗っけてくれるんだよな?」

そして彼らはロンドン市街に着く。

「色々世話になったが、ここらで俺自身で何とかする頃だな。ロンドンには叔母さんもいるしな」

「あんたらのそれに加わりたくない、ってことじゃねえんだが、単に自分の面倒は自分で見れる、ってことでさ。あんたがそうしたいなら、ここに俺を置いて行っていいぜ」

「タフな小僧だな、お前さん。まだ自分が無敵だと思ってるほどのアホだがな」

「おい、見ろよ!すげえ車だ」通りすがりのカーショップのウィンドウに釘付けになるDane。

「お前、この全てが異常すぎるとか考えないのか?お前幽霊見ただろ、Dane。今も見てるかもしれんぞ」

「幽霊ね。愉快じゃねえか。ところであんたらなんで”The Invisibles”って呼ばれてんの?」

「なんか珍妙な名前じゃねえか?」

振り向くDane。だが、そこには既にKing Mobの姿はない…。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

というところで、やっと第1話終わり。既に1万2千字超…。まあ第1話はダブルサイズの42ページなのだが…。

なんとか省略できるところはしたいんだが、これが『The Invisibles』という作品というところを現してると思う部分は、いくら長くなっても書くしかないし。

あとどうなるんだろ、ってところなのだが、このまま続けて行きます。

■#2 Down And Out In Heaven And Hell Part.1

屋外の演壇に立ち、我々の思考は操作されていると訴える男。

まばらに取り巻く聴衆の中に、Daneの姿。髪は伸び、目や頬は落ちくぼみ、やつれた様子。

無表情に、男の演説を聞き、やがてその途中で背を向け、立ち去る。

街路の真ん中で立ち止まり、手を差し出す。「小銭を恵んでくれないか、ミスター」

Daneは、その後行く当てもなく、ロンドンの街角でホームレスになっていた。

舗道のゴミが積まれた窪みに凍えながらうずくまり、時々通行人に向かって「小銭を恵んでくれないか」と呟く。

その向かいのコーヒーショップで、湯気の上がるコーヒーを飲む黒人の女性。この時点では読者にまだ紹介されていないが、The Invisiblesのメンバーの一人Boy。

地下鉄の通路に、紫色に染めた髪を立てたパンクファッションの、同じくホームレスの少女とともに座るDane。

「あんた病気じゃない、Dane?このままじゃここで死んじまうよ。リヴァプールに帰った方がいいんじゃない?」

「お前がグラスゴーに帰らないのと同じだよ。なんにしても俺は、Harmony Houseを脱走して警察に追われてるんだ」

「誰かがあんたを外に出したって言ってたよね。そいつどうしたの?」

「クソハゲ野郎。秘密工作員だか何だか言って俺を引っ張り出し、挙句にここに捨ててった」

「なんなのそれ?そいつの話もっと聞かせてよ」

そこに、何かを朗誦するような声が聞こえてくる。「Forth from the dark and dismal Cell, Or from the deep abyss of Hell,」

「おいおい、Mad Tomだよ。寝たふりしな」パンク少女が言う。

片手に酒瓶を持った年配のホームレスの男が、朗誦を続けながら近づいて来る。

「やあ、若き恋人たちよ!」

そして笑顔でまくし立て、そしてまた朗誦を続けながら去って行く。

「なんだありゃ?」

「Mad Tomさ。あんた見たことなかったの?イカレポンチさ。それだけ知ってりゃいい」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

ここで登場したMad Tomが、#1でKing Mobが老齢の女性Edithに連絡をつけるように頼んでいたTom。

Mad Tomがやってる朗誦については、あんまりよくわからないまま曖昧に読んだりしてたんだが、ちょっと調べてみたらシェイクスピア『リア王』からの引用が主らしい。劇中の、グロスター伯の嫡子で奸計により勘当されたエドガーが装うトムという頭のいかれた浮浪者のセリフが中心となっているようだ。えーと、曖昧なのはちゃんと全部照らし合わせたりまではしてないから。まあここセリフの一部になってるんで省略しにくいみたいな文章を検索してみて、それらしいのが見つかったり見つからなかったりという感じでやってるぐらいなのだが。

また、後にセリフの中で自分をオールドTom O’Bedlamというところも出てくるのだが、これ『リア王』の前述のトムのフルネームというかフル呼称であると同時に、17世紀ぐらいに書かれた名もなき浮浪者の手によるバラッドのタイトルで、そっちかららしい引用もあったりする。『リア王』のトムの元ネタも多分それなんだろうけど、ちょっとそっちのそれまでの知識もなく、ちゃんと調べるにはググる以上の学習が必要になるので、この辺で勘弁してください。

また、Tom O’Bedlamについては、17世紀の英国の詩人ウィリアム・バッセによる「Tom a Bedlam」という詩もあり、Tomが登場の時朗誦しているのはそっちからの引用。一応朗誦とか書いたが、なんか曲が付いているのもあるらしく、歌ってるのかもしれないので一旦適当に訳してみた後、原文に戻した。こっちからの引用は後にも出てくるのだが、そこは原文のままにしてあります。ちなみにこちらの全文はWikisource:ウィキソースで見られるのだが、日本語訳はないみたい。(Wikisource/Tom a Bedlam)

そんなわけで、基本的にはきりもないんで大部分は省略するが、シェイクスピア『リア王』からのものでセリフの一部的になってしまっているところなどに関しては、ちゃんとしたのをということで安西 徹雄・訳、光文社古典新訳文庫『リア王』より引用させてもらいました。いちいち注釈的に入れるぐらいが礼儀なのだろうけど、スペース的にもきつくなってるんで、青線引いた部分という形にまとめさせてもらいます。対応しているところを見つけるだけでもちょっと骨なので、見つかった限りぐらいになると思うけど。

深夜。雨の中、洋服店のショーウィンドーの前に立ち尽くすDane。

沸き上がる怒りに、近くにあったゴミ缶を持ち上げ、ガラスに叩きつける。

だが、警官に見つかり、走って逃げる。

その時、横の路地から伸びた手がDaneを掴み、そこに引き込む。

Daneを捕らえたのはMad Tomだった。離せ、と暴れるDaneを、黙れと押さえ込む。

そこに警官がやって来る。「ガキは何処だ?」

「こっちに若いやつが来たはずだ。向こうでショーウィンドウを壊すのを見た」

「なんですと?ウィンドウを?ガラスもですか?」Mad Tomがとぼけて言う。「こっちにゃ誰も来ませんでしたよ、おまわりさん」

「わしゃあ、自分のことで手いっぱいだったからなあ。ボスのために雨粒を数えてたもんで。ガラスも今時はずいぶん高いんでしょうなあ。悪魔祓いの 聖者が三たび 荒野をめぐって 出会った魔物」

「ああ分かった。クソガキは何処かに逃げたんだろうな」

「もしそいつを見つけたら、おまわりさんが探してたと言っときますぞ。ガラス代も払うように言っときますからな」

警官は去る。この間、DaneはずっとMad Tomの横にいるが、警官に彼が見えている様子はない。

「割れたガラスで盲導犬が足を切らなきゃいいがなあ」

「あんたどうやったんだ?催眠術か何かか?あいつ完全にこっち見てたぞ」あっけにとられるDane。

「わしはお前の姿を消した。わしもその一人だった。魔法。あれがそうだ。地獄の王者は由緒ある身、名をモドーと言い、マフーと称す。ハハハハハ」

「魔法?あんたアタマおかしいのか?」

「では、離れていればよかろう。狂人は捕らえられる。行っちまえ、鬼めが、ついてくんじゃねえ!」

「待ってくれ!」立ち去ろうとするMad Tomを、Daneが呼び止める。

「何故お前を待たねばならん?お前が追いつけんのに?」Mad TomはDaneの顔を両手で挟み、目をのぞき込む。

「お前、何を恐れておる?」

「俺は何も怖がっちゃいねえ!手を放せ!」

「サンザシの、棘のあいだを風が吹く。冷えたベッドで寝ちまえってのに。オールドTom O’Bedlamはお主を畏怖させるじゃろう。わしはお前をクソを漏らすほど怖れさせるぞ」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

「あんたがそんなに偉大なら、何かの魔法を見せてくれよ。俺はあんたが魔法を使えるなんて信じないぜ」

それはできんよ、と言いながら、Tomは近くを通りがかった、傘をさして歩く真面目そうな男に声を掛ける。

「旦那、親切な方とお見受けしました。私らにいささかの金を恵んでいただけんじゃろうか?嘘は申しません。酒のためです。わしはアル中で酒を飲まずにはいられんのです」

「ああ、そうか、わかった」と男は言い、Tomに金を渡す。

「神の祝福がありますように、旦那。見ろ、10ポンドだ。女王が微笑んでおるぞ」

これが魔法だとうそぶくMad Tom。

「見ろ、雨も止んだぞ。これもわしの力だ」「あんたホントにいかれてんなあ」

パーラメントスクエアのチャーチル像の前のDaneとMad Tom。

「二つのロンドンがある。一つはお前の目にも見えるそこら中のもの。もう一つはその表面の下に隠れておる。」

「隠れた都市。日も差さず、音もない。お前が本当に知りたいと望むなら、そこへ連れてってやろう。お前の髪の毛が逆立つようなものを見せてやる」

「その小便をいい加減終わらせろよ。もう10分近くになるぞ。クソナイアガラ瀑布かよ。もし通行人が来たら俺たち二人ともお縄だぞ」

「おう、ちょいとウィンストンを驚かせてやろうと思ってな」そのまま続けるMad Tom。「都市はお前が見て、考えているようなものではない。お前が最初の試練をクリア出来たら、都市の真実と、それが何を求めているのかを教えてやろう」

「お前はひとりでやってくのが長すぎたようじゃな。その結果がこの始末じゃ。お前のようなガキには父親が必要なんじゃ」

「あんたが俺の何を知ってるというんだよ。何にしてもだ、あんたがそんなに聡明なら、なんでホームレスに落ちぶれたんだよ」

「おい、Jack Frostってのは誰だ?小僧」

「なんだって?俺の知ったことかよ。なんで俺のことを放っておいてくれないんだ?必要なら俺一人でも生き残って見せるさ」

街角でホームレス救済の「Big Issue」を売るDane。

通りがかった男に声を掛けるが、断られ、悪態をつく。「クソが。こんなんやってられるか」

そこに派手な赤いジャケットを着た金髪の女性が近づいて来る。

「落ち着いて、落ち着いて。あたしがそれ買ったら、泣きわめくのをやめてくれるかしら?」「え?ああどうも」

「お釣りはいいわよ、ダーリン。あなたにナイススマイルを買ってね」

女は去り、Mad Tomが近づいて来てDaneに話す。

「彼女お前さんが気に入ったようじゃな。外国人のようじゃが」

「ありゃ”彼女”じゃねえ。男だ。身長6フィート10あたり。手を見てみろ」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

ここで現れた女装男性が、The InvisiblesのKing Mobのチームのメンバーの一人Fanny。最初の方のBoyに続いてなのだが、まあ実際には説明入るわけでもなし、こんなの再読でもしないと気付かないわな。

その少し前で、Mad Tomが唐突に口にした「Jack Frost」は重要キーワード。

その時、走って来た少女がDaneにぶつかる。持っていた「Big Issue」が舗道に散らばる。

「なにすんだ、てめえ」「奴らが来たわ!逃げて!」そして少女は走り去って行く。

「おい、あの音聞こえたか?」Mad Tomが言う。

「ああ、トランペットだろ。クソッ、無茶苦茶だ」ぼやきながら「Big Issue」を拾うDane。

その時、乗馬服の一団が、道の向こうに現れる。少女が逃げた方向を指さす、乗馬服の子供。

それを見たMad Tomが、Daneの肩を掴む。「雑誌は放っとけ。奴らが来るぞ。ここから離れなければならん」

乗馬服の男の一人がトランペットを吹く。逃げる少女。

人通りの多い街中で、乗馬服の集団が少女を追って行く。

袋小路に追いつめられる少女。突き当りにあるドアは開かない。

「よしよし、愉快なダンスで楽しませてくれたな、女狐よ。追跡のスリルか?」

「とどめを刺せ。そして乳を切り落とし、子供に血を流させるのだ」

壁に飛び散る血。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

ここで登場する乗馬服の集団は、The Invisiblesの敵(とりあえず、あんまり具体的に名前が示されないのでこういう書き方しかできん)。

これは何かの理由がある追跡-処刑といった類のものではなく、街中で貴族の狐狩りそのままに、ホームレスの少年少女を狩っているという恐ろしいシーン。

第1話のGelt所長もそうだが、敵がかなり一線を越えた感じの非人間的な悪として描かれるのも、この作品の特徴。

現れた敵から逃れたMad TomとDaneは、ロンドンの廃棄された地下鉄の廃墟に着く。

「こりゃすげえな」

「これが埋められたロンドン。わしが話した都市の闇の双子じゃ」

「わしらの目的地には秘密の進行手段を使うことで到達できる。廃棄された地下鉄のトンネル、はるか昔に取り壊された建物の地下室、失われた駅と階段」

「ここでは時に、どんな乗客を乗せてるのかもわからない、正体不明の列車を目にすることもある」

「幽霊みたいなもんか?俺達ここで何してるんだ?こんなとこに置き去りにするのは勘弁してくれよ」

「ここは始まり-入門のための場所じゃ。洞窟や深い場所、迷宮や迷路。天国への道は地獄の深部を駆け抜けると言われる」

Mad tomが懐中電灯で照らした先に立てられた、テレビやタイヤがコード類で縛られた廃材で作られた十字架。

「なんだこりゃ?俺たちの前に来た奴が作ったのか?」

「聖堂の守護者じゃ。トーテムにしてプロテクター。こここそが、時が至る時わしら総てが赴く場所」

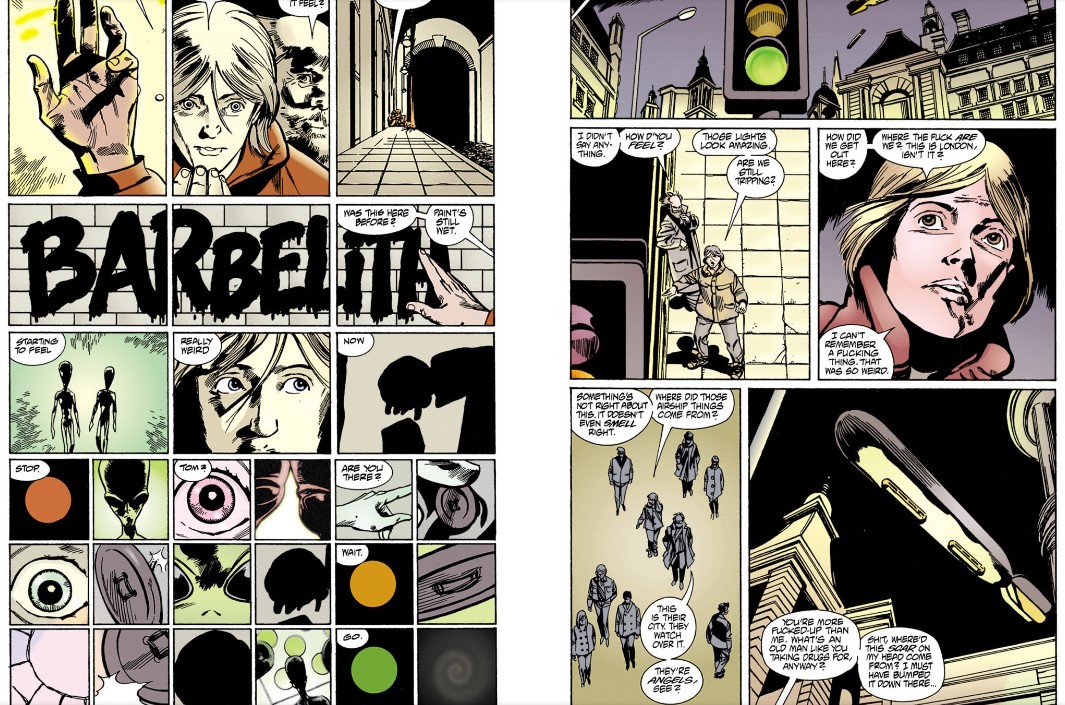

「そしてこれがわしらがここまで来た理由じゃ。ここに生えている青いカビ。これを吸うことでビジョンがもたらされ、別のロンドンへのドアが開く」

壁に広がる青白く光るカビをこそぎ取るMad Tom。

「なんだそりゃ?それでぶっ飛べんのか?」

捨てられた地下鉄駅のホームで焚火をして、そこに座り込む二人。

「なんでここに住まないんだ?あったかいし、誰にも邪魔されないしさ」

「住むことはできん。ここは聖なる土地。世界の上と謎のその下の中間地点じゃ」

「かつてロンドンはLuan-Dun、月の都市じゃった」

「月はドアと言われる。再生への門。生の敷居、死の敷居」

カビをパイプに詰め、火を点けて吸うMad Tom。

「いつの日か、お前はここに戻り、そのトンネルへ入って行くだろう。そして尖塔の見知らぬ光を見るまで、そこをたどって行く」

「これはどういう類いのもんだい?匂いは香水かなんかみたいだけど。こんなもんは吸ったことねえなあ」

そして、パイプを吸うDane。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

やがてその効果が現れ始める。Daneの目に、自分の指先から光が出てくる様子が映る。

「こりゃあ、すげえんじゃねえか?見ろよ、これを」

「まだ始まりじゃ。どんな感じじゃ?」

「クソッ。全部が加速されて。砕けて」

壁に描かれた[BARBELITH]の文字。

「こんなのあったか?まだ乾いてないぞ」

そしてイメージは加速されて行く。数々の断片。

近付いて来る宇宙人。弾け飛ぶボタン。光。見下ろす宇宙人たち。光。

「Tom?」「そこにいるのか?」「待て」「行け」

「なんだ?」気が付くと、そこは地下の廃墟ではなく、ロンドンの市街だった。だが、少し違って見える…?

「わしは何も言わん。どう感じる?」

「光が強いな。俺たちまだトリップしてんのか?」

「どうやって外に出たんだ?俺たちどこにいるんだ?ここはロンドンなんだろう?」

「なんか違うぞ。匂いも違う。あの宇宙船っぽいやつは何処から来たんだ?」

「ここは彼らの都市じゃ。彼らが見守っておる。彼らは天使、見てみろ」

「あんた俺よりぶっ飛んじまってるぞ。なんであんたみたいなジジイがドラッグキメてんだ。何にしても俺の頭の傷、どうしたんだ?下でどっかぶつけたっけ?」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

そして二人は別のロンドンを歩き、様々な知っているものと違う風景を目にする。スキンヘッドの宇宙人のような見かけの女性。川の中に建立された巨大なユリゼンの彫像。

「この世界はお前がいた世界より現実ではないと感じるか?お前に起こったことすべてが現実じゃ。夢で体験したことさえも」

「数多くの世界があり、その中に数多くの都市がある。それら全ては、明瞭と認識の一つの動きによって起こされた衝撃波の広がりに過ぎん。波紋じゃ」

「お前は、何故カナリーワーフの頂上にピラミッドが建てられたのか、考えたこともなかろう?あれはバッキンガム宮殿から通る、南の龍脈のパワー・アキュムレーターとして建てられたのじゃ」

「ちょっと待てよ。俺あ完全に混乱してるし、オッサンの言ってることは、一っ言も理解できねえ。もっとわかりやすい説明はできねえんか?」

「ある魔法はわしのものより遥かに強い。古びて病んでおるが、それでもなお強い」

「それがわしらが逃げなければならんかった理由だ。あの可哀そうな少女。奴らはわしらも狩る、わかるじゃろう?チビ狐より魅力的なスポーツというわけじゃ」

「お前は星を見るべきじゃな、小僧」

「ロンドンで星なんて見えるわけねえだろ。明るすぎるんだ」

「あんたはただの哀れな老いぼれろくでなしさ、そうだろ?かつては物知りだったんだろうが、今じゃ戯言を並べるばかり。俺あうんざりだぜ」

「その通り。哀れな老いぼれろくでなしじゃ」

空に向かって両手を広げるMad Tom。次の瞬間、ロンドン中の灯りが消え、空に満天の星が広がる。

「星を見ろ!”Last Night I Heard The Dog Star Bark Mars Met Venus In The Dark.” HAHAHAHA」

「そんなバカな?こりゃ停電だろ。ただの偶然だ」

「その通り。そしてこれもそうだ」Mad Tomは、指を鳴らす。

灯りは元に戻り、星空は見えなくなる。

「偶然だ」

「あんた本当にやったのか?俺にもやり方を教えてくれよ」

「それで、お前はまだInvisibleになりたいと思っとるのか?それがお前の本当の望みなのか?点線の上にサインする心の準備はできているのか?」

「Invisible?ああ、まあそうだな」

「では、決まりじゃな。騎士ローラン 小暗き塔に隠れいたれば 巨人の戻り来たりていわく 「フム、フム、フム、人間の血の匂いがする」」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

先の”Last Night …”は、前述のウィリアム・バッセによる「Tom a Bedlam」からの引用。

“騎士ローラン…”は、同じくシェイクスピア『リア王』からの引用だが、ロバート・ブラウニングの『童子ローランド、暗黒の塔に至る』という詩の元ネタとなった一節で、それは更にスティーヴン・キングの『ダーク・タワー』の元ネタということ。

朝。Daneはロンドンの路地裏で、ひとりで目を覚ます。

姿が見えないMad Tomが近くにいるはずだと思い、名を呼びながら路地を歩くDane。

そこにいたのは、前日に見た乗馬服のホームレス狩りの一団だった。

「何を突っ立ってんだ?とっとと逃げろよ」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

■#3 Down And Out In Heaven And Hell Part.2

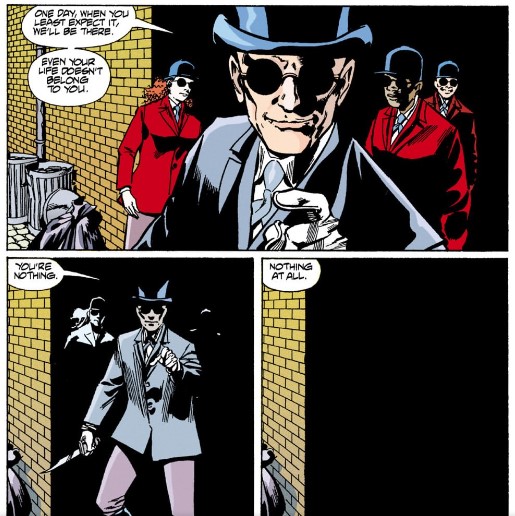

「よし、来いおぞましい田舎者小僧。お楽しみを増やす努力をしろよ」

Daneに迫って来る乗馬服の一団。

「ジジイは簡単すぎたな。だがお前はもっと簡単かもしれんな。やせこけたチビのクズが」

怒りに火が付き、リーダーの男に向かって行くDane。「Tomに手を出すな!」

男に殴られ、路傍のゴミ袋の山に突っ込むDane。

「我々がいつでもお前を殺せることを憶えておけ」

「ある日、お前がほぼ警戒していないときに、我々はやって来る。もはやお前の命は、お前のものではない」

「お前には何の意味もない」

「何の価値もないのさ」

そして乗馬服の一団は、路地の暗闇の中に溶けるように消えて行く。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

やっと立ち上がり、再びTomを探し始めるDane。路上に蹲っているような見覚えのあるコート。

「Tom?Tomなのか?」駆け寄るDane。

だが、それはコートだけ。後ろから現れたTomがDaneに声を掛ける。

「ヒキガエルみてえな声を出すんじゃねえ、黒い天使め。お前にやる食い物なんぞねえんだからな」

「トムは寒いよォ。コートを渡してくれ。さもないと凍えちまう」

「何処へ行ってたんだよ。あいつらに殺されるところだったんだぞ」

「お前さん、わしのために戦ってくれたんじゃろ。この誰も愛してくれない哀れなトムを護るために。お前は誰にも構わないと言っとったようじゃが」

「ああそうだよ。なんだこれ?」Daneは足元に落ちていた小さなものを拾う。

「バッジだな。でも何にもプリントされてねえ。奴らの一人が落としたんだな」

なおもDaneの心根の優しさをたたえるTomだが、Daneは照れ隠しのようにそれを払いのけ、路地から出て行く。

公園をぶらつく二人。

「また冬を生き延びたのは喜ばしいことじゃのう」言って、古くから伝わる「Sumer is icumen in」を口ずさむTom。

のんびり構えるTomに、少し苛立ちながら、俺はこのまま路上生活で終わる気はないぜ、と言うDane。

Tomがパンの欠片を撒き、集まった来た鳩を、Daneが戯れに蹴り上げる。

「こら!やめんか。お前と同様に生きんとしているだけのものたちに」

「都市はそれ自身の神と魂を持っておる。電気の眼の自動車神。古のクロム・クルアハの如く地中に潜る地下鉄の形をとった弔いの神。そして象徴の動物たちもそのひとつじゃ」

「お前が魔術師にならんとするなら、それらへの敬意を学ばねばならん。そこらのネズミ達、そして鳩にも」

出た、クロム・クルアハ!この間やった『Slaine』に出てきた、アイルランドに古くから伝わる戦いと死と太陽の神。Slaineの部族と敵対するDruneが信仰している。ちょっと朧気ではあったけど、ボイン川以外もちゃんと知識として身についてる。マンガで得た知識も立派な知識ニャ。

ちょっと画像では紹介できてないのだけど、公園のシーンの冒頭で、The InvisiblesメンバーのBoyがジョギングで横切る。

「不可視の動物達、わかるか?奴らは見落とし、見くびる。わしらのようにな。何者も彼らが来て、そして去るのに気付かない」

「ああ分かったよ。俺が求めるのはどっか生きていけるところで、その他には興味は…」

「HUTT!」掛け声とともに、Daneの後頭部を軽く叩くTom。

Daneは力が抜けたように、その場に膝をつく。「クソッ、何だこりゃ?あんた何やったんだ?」

Tomは、後ろから座り込んだDaneの両目を押さえる。

「さて小僧、今からお前の目を取るぞ」

「深く息を吸え。恐れるな」そしてTomは、近くを飛んでいた鳩を呼び寄せる。

「頼みたい仕事がある。動かんでくれ、痛くはしないから」

「彼の者我を覗き見し時、彼の者飛び去れり、時は何者の元にも留まらないが故に。泣き叫ぶことの無意味に、我は空を切り裂く、哀れみを共有せぬが故ゆえに」

「見ろ!」

飛び立つ鳩、そしてDaneの眼は鳩のものと変わり、そこには鳩が見ている風景が映し出される。

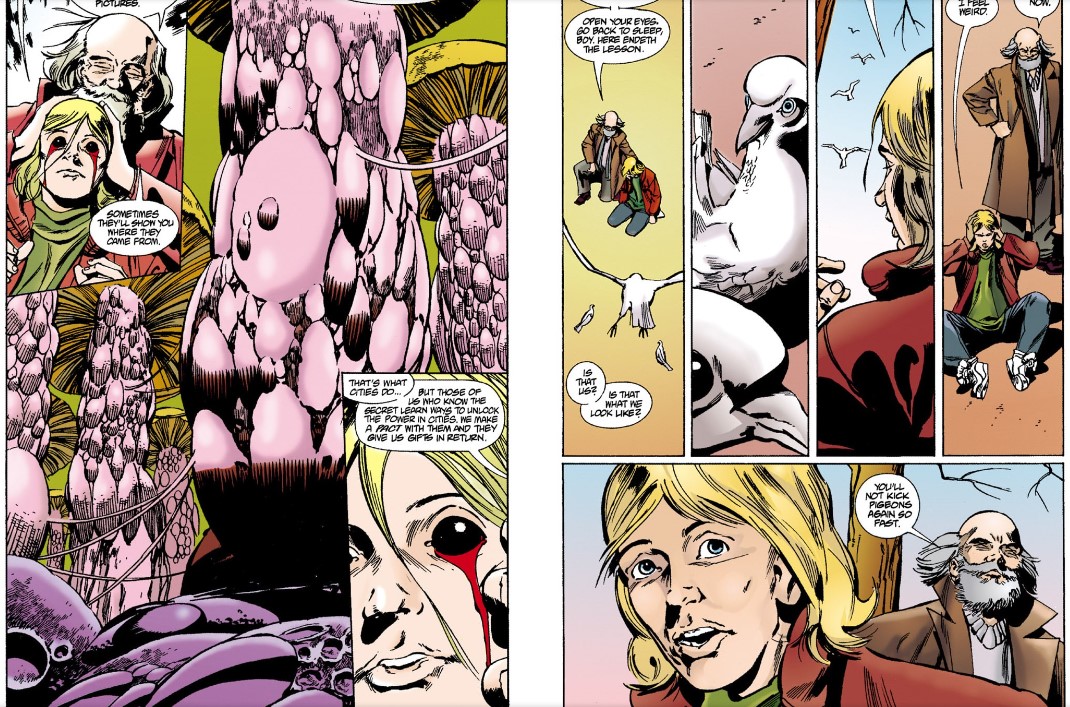

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

最初に会った時、わしはお前に秘密を渡すことを約束しただろう?素晴らしく輝く秘密、幾年にもわたり師から弟子へと手渡されてきた。

お前に都市とは何かを話すと言っただろう?聞け、二度とは言わん。

これはわしがかつて聞かされた、古く、しかし語り直される度に新たに重ねられてきた話じゃ。

わしらの世界は病んでおる。非常に病んでおる。病原菌は遥か昔に入り込み、わしらはそれにさらされ続けてきたために、その病に冒される以前にはどう暮らしていたのかも忘れてしまっておる。わしは都市について言っているのじゃ、わかるか?

人間の文化は、元来恒常性のもの。それらは時間や進歩の概念も持たず、自立した平衡状態で存在していた、わしらのようにな。

そして都市病原菌が入ってきた。それがどこから来たのか、何者によって持ち込まれたのかは、誰にもわかっていない。だが全ての病原菌の作用と同様に、一つの指令の元、それらは自身を複製し始める。

感染していないところが無くなるまでそれらは複製を続け、それに冒されつくした宿主の身体は死に至る。

都市はわしらに優秀な建設者となることを求める。最終的にはわしらはロケットを造り上げ、他の世界に病原菌を運ぶことになるのじゃ。

都市は独自の方法で語り掛ける。ネオンサインの反射を一瞥する。それは奇怪な夢をもたらす魔術の呪文を導き出す。

お前は「IXAT」なる言葉が夜闇に光るのを見たことはないか?それは聖なる名のひとつじゃ。

「あるいは往来での交通の音を録音し、夜に聞いてみろ。お前はそれを通して、あるものについて語り、ある形を見せる都市の声を聴くことができるじゃろう。」

「時にはそれの故郷となる場所を見せることもある」

「わしは目覚めた夢の中で、見捨てられた星系の中で公転する墓地惑星を見た。霊廟のように、沈黙と死に満ち、全ての建築物は墓石だった」

話を聞く、鳩の眼を借りたDaneの目に映るのは、巨大でグロテスクなキノコが建ち並ぶ風景。

「それが都市のやることじゃ」

「だが、その都市の力を見ぬ方法を学ぶ秘密を知るわしら。わしらは都市と契約を結び、それらはわしらに見返りをもたらす」

「わしの指導はこの意識レベルにて行われる。ゆえにお前は時間がどこに消えたかを記憶することができん」

「目を開き、眠りに戻れ、小僧。レッスンは終わりじゃ」

「これが俺たちなのか?俺たちはこんな風に見えてるのか?」

「俺は何処にいるんだ?」徐々に意識を取り戻して行くDane。「何処に?」

「お前もこれからはやたらと鳩を蹴らんようになったろう」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

ロンドン橋の上で、テムズ川を眺めながら話す二人。

「地球はもはやわしらに何も求めてはおらん。彼女はできる限りの方法でわしらを育て上げてくれた。巣立ち、彼女には自身の仕事に専念させるべき時じゃ。わしらはもうここに留まることを求められておらん」

「わしらは自身の肉体と都市を離れ、宇宙に旅立たねばならん。小さな魚が大海へ旅立たねばならんことを、生まれながら知っているように」

「そしてわしらが去った後、地球は都市を成長させ尽くし、塵に還すじゃろう」

「それまでの間、わしらは高層住宅の連なりや、高速道路、商業地区を作り続ける」

「俺は本当に鳩になったのか?あれは現実だったのか?夢を見てるようだったんだが」

「お前は同じ事ばかり尋ねるのう。夢を見ているとき、何がそれを現実ではないと思わせる?」

「あんなの只の夢さ。触ることもできねえんだから」

「お前は毎晩テレビでニュースを読んでるキャスターの、手をを掴んだことがあるのか?」

教会の前のブランコに座る二人。

「お前、Harmony Houseの話をしていたな」

「大して話すことはないよ。奴ら生体実験をやってたんだと思う」

「どんな種類のじゃ?」

「人の頭をぶっ壊して、自分たちが言った通りに動くようにしてた」

「奴らはそんな実験をする必要などない。古臭いトリックじゃな」

「”奴ら”って何者なんだい?」

「この星を支配することになるだろう闇の勢力じゃ」

「お前はどんな奴らだと思う?」

「悪魔みたいなもんか、なんかかな?一体…」

「シッ」近づいて来る人影に、TomはDaneを黙らせる。

昔風のファッションの男女のカップルが教会に向かって歩いて来る。

女:「私たちはパンとディオニソスをこちら側につけてるわ、Freddie」

女:「私たちはHarlequinに相対するときには、白熱しているべきだわ。そこに至れない場合は致命的となる」

男:「君にとっては、それを言うのは容易いことだろう。私はここでの事態が好ましいことなのか確信が持てない。ここに来るべきではなかったのではないだろうか。不安を感じる」

「悪魔のフラタレットが呼んでる。ネロは地獄の血の池で、魚を釣っているそうな」Tomは小声でシェイクスピアからの引用を呟く。

女:「ここで”栄光の手”について備えることは、恐ろしく重要よ。Billy Changが言っていたことを思い出して」

女:「老人と少年については、怖れる必要はない」

男:「私は全てを恐れるようになっている。地獄の血の池での釣りさ」

「おい、阿呆、お祈りをしな。悪い鬼めに気をつけな」シェイクスピアの引用を続けるTom。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

この二人の男女が現れるシーンは、実際には1920年代に起こった出来事。第1話のビートルズの件と同様に、気付かないまま過去の時間に入り込んでいるというシーンなのだが、今度のものはThe Invisiblesが関わる事件で、ここから30話ぐらい先、第2部の中でこれと全く同じシーンが描かれる。背景にもブランコに乗るこの二人が、ワンカットのみ登場する。女性の方は、実は第1話でKing Mobがパリで話していた老齢の女性Edith。

この辺でMad Tomが延々としゃべってる結構トンデモな話なのだが、実はこの作品全体の今後の展開だったりもする。全体的に情報量多すぎるし、今のところなかなかちゃんと呑み込めないぐらいかと思うが、なるべく後でもここで言ってたこと的な説明は入れて行きたいと思いますんで。

あと、しばらく前の行書体のところ、『リア王』ではなさそうだし、何かの詩の引用かもしれないのだけど、こちらの能力ではあるのかもしれない元ネタを判別することができなかったので、呪文的なものと解釈し、それっぽく書きました。間違ってたらごめん。

テムズ川沿いの道を歩く二人。

「都市には魔術が溢れておる。善いものにせよ、悪いものにせよ。ただそこに在り、それを知る者により使われる。都市は生きており、魔術を呼吸している」

「地図上でロンドンの全てのマクドナルドの場所を組み合わせると、暗黒皇帝Mammonの印章となることを知っとるか?」

「それで、いつになったら俺に本当の魔術を教えてくれるんだよ?」

「わしは自分の知る全ての、本物の魔術をお前に教えてきたぞ、小僧。だが、それは本当に必要になったときに使える、深い場所に置かれている。」

「それを使えるようにしたいなら、お前はわしにJack Frostについて話さねばならん」

「なんでそれを続けるんだ?俺には話すことなんて何もないよ」

「あんたが先にInvisiblesについて話したんだろ。俺はそんなもんに何の関係もなかったんだぜ。クソみてえなお喋り。何かが起こってるんだろ」

「あんたも奴らの仲間なんだろう?あのハゲ野郎King Mobの。この白いバッジは何なんだ?俺に何をやらせようとしてるんだ?」

「戦争が起っとる。そしてわしらは、お前を新兵として必要としておる」

「この戦争はお前が知っている世界の裏側で、長く長く続いておる。時に人々は、遠くの鳴動を聞き、彼方の窓の中の爆破の閃光を垣間見る」

「こちら側にはThe Invisiblesがおり、対する側には…、いや、それを話すのはわしの仕事ではないな。お前はいずれ自身の目でそれを見ることになる」

そして再びJack Frostについて尋ねるTom。

「知ってることなんて大してないよ。お袋が俺が小さいときいつも言ってたことぐらいだ。俺には父親がいないせいでいつもトラブルに嵌まり込んでて、そんなときに言うんだ。Jack Frostがやってきて、連れてってしまうぞ、ってな」

「それで?お前の親父はどうしたんだ?」

「俺が5歳ぐらいのとき、トンズラした。お袋にうんざりし、リヴァプールにゃ仕事もなかった。俺はそいつのことは憶えてもいないよ」

「それでお前と、お袋さんだけになったというわけじゃな」

「まあな」

DaneとTomは、階段から河原に降りる。

「それでお前は、今でもJack Frostを見るんじゃろ?奴はお前の調子が悪いとき現れる。今頃はしょっちゅうじゃな」

「俺の頭の中だけだ。現実にじゃない。そんなものに惑わされたりしねえ」

「奴は少し恐ろしい、だが奴はお前を見守っとるんじゃないか?」

「奴が少し恐ろしいことにはメリットがある。お前がトラブルに陥った時、自分をタフに感じるからじゃ。お前に不安や恐怖ではなく、憎悪を感じさせるからじゃ」

「そうじゃろ?」「あんた一体何を…、うわっ!」

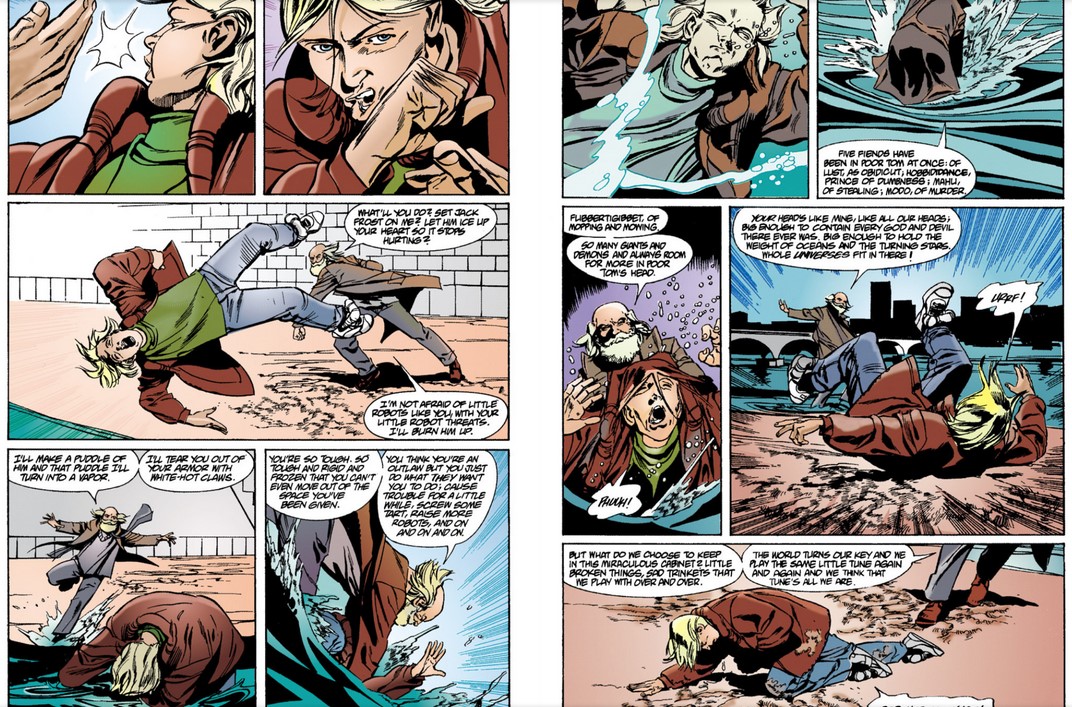

TomはDaneを後ろから殴る。

「何しやがる?おっぱじめるつもりか?てめえ、自分をなんだと思ってんだ?」

「わしは悪夢じゃ、小僧」形相を変え、Daneに迫って来るTom。

「わしは雨の中の虎。お前を車から引きずり出し、血まみれのハイウェイで細切れにする。わしは聖なるクソ恐怖じゃ」

「頭おかしくなったんか、イカレジジイ!俺にもう一度触れてみろ、叩っ殺すぞ!」

「触られるのは嫌いか、小僧?痛いんじゃろ?お前の繊細な肌にあざができちまうか?」

「なんじゃお前は?オカマか?ママっ子か?」平手でDaneの顔を打つTom。

「殺してやる!ぶっ殺してやるぞ!」

「どうするつもりじゃ?Jack Frostをけしかけるか?奴にお前のハートを凍らせてもらえば、痛みも感じなくなるか?お前みたいなちびロボも、ちびロボ威嚇も怖くはないぞ!」

Tomのパンチで、川に飛ばされるDane。

そしてTomは、川に落ちたDaneを追い、自らも川に入って行く。

「お前は自分をアウトローだと思ってる、だが奴らの思い通りに動かされているだけじゃ。少しの間トラブルを起こし、どこかの尻軽女とくっつき、更にロボットを生んで育て、その繰り返し」

Daneの頭を掴み、水中に沈めるTom。

「五体の悪魔が一斉に哀れなトムを襲う。渇望のObidicut、愚鈍の皇子Hobbididance、盗みのMahu、殺しのModo」

「モップ掛けと草刈のFlibbertigibbet。山ほどの巨人に悪鬼、哀れなトムの頭にはいくらでも空きがあるぞ」

「お前の頭もわしと同じ、わしら総てと。歴史上の総ての神と悪魔を入れるのに十分な大きさじゃ。地球上の海の重量と、惑星の公転を支える広さがあり、宇宙全体が収まる」

河原にDaneを放り投げるTom。

「だが、わしらはこの奇跡のキャビネットに何をしまっとる?来る日も来る日もそれで遊んどる、ちっぽけなガラクタや哀れな安ピカもの」

「世界はわしらの鍵を回し、わしらは同じしみったれたメロディーを繰り返し演奏する。そしてそれがわしらの全てだと思い込む」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

えーと、またややこしい問題なんスが、グレー線の部分、『リア王』(四幕一場)からの引用なんですが、引用させてもらってる安西 徹雄・訳、光文社古典新訳文庫『リア王』では翻訳されてない部分なので、こっちでアバウトにでっちあげました。これについてはウェブのFolger Shakespeare Libraryで見つけたのですが、そちらでも<>で囲まれてる部分で、なんかそういうのが書かれてる版もあるとかいうことなのではないかと思われます。そこまでの知識はないし、調べるのも大変なので、そこで勘弁してください。光文社古典新訳文庫『リア王』が手抜きとかそういう類いのクレームをつけるようなもんではないんでお間違いなく。まあそこ引用してくれるなよぐらいの話で。

そしてこの部分で、第1話のビートルズのシーンでDaneの背後に現れるモンスターの「正体」が、彼の想像上のJack FrostであることがTomにより指摘される。恐怖により、彼の心の一番弱い部分を護る彼の頭の中のモンスター。なお、ジャック・フロストなんて日本でもよく知られているので、カタカナ表記でもいいんだが、後にDaneのThe Invisiblesでのコードネームともなるため、余計な混乱のないよう英語表記のままで行きます。

蹲るDane。「クソ…、俺は死ぬ…、息ができねえ…」

「お前は死なん。お前は生きるんじゃ。誕生を思え。その鎧を開き、空気を入れるのじゃ」

「息をしろ。感じろ。お前は何を感じる?」

「何も…、お父さん…嫌だ…、旅行バッグ…」

「お父さん!行かないで!バッグを持っていかないで!嫌だ!お父さん!」錯乱し、涙を流すDane。

「目を開けろ!お前はまだあのバッジに捕らわれておる。それが錨であるかのように。それが世界の最後の頼み、唯一の頼みであるかのように」

「見ろ!バッジは鏡じゃ。何が見える?鏡の中の自身を見ろ。見えるか?父さんは助けてくれん。母さんもじゃ。お前が自力でやるしかないのじゃ」

手を開き、そこに握っていた白いバッジを見るDane。「止めてくれ…あの…ノイズ…」

「錆びた錠の中で鍵は回る。鏡を見ろ!何が見える?鏡の中に何が見える?」

「何もない…。何も…、な…に…も……」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

Daneは青空を見上げる。シルエットになったTomの向こうに輝く昼の陽。

「Dane、どんな感じじゃ?」

「びしょ濡れだ。いい感じだ。Eみたいだが、リアルかなんかみたいな。クソスゲエって感じだ」

横たわったDaneの手を引き、立ち上がらせるTom。

「奴らはお前に感じる方法を忘れさせた。今はそれを思い出したじゃろう?すべてが新しく、太陽そのものがお前の中で回転し、お前の中を銀で満たすように」

「奴らがわしらをロボットに変え、わしら自身が作るように仕込まれた牢獄での終身刑を言い渡される以前にそうだったように」

「まるで初めて…、誰かが全てを洗い流してくれたみてえな。泣きたきゃ泣いたっていいんだろう?俺がそうしたきゃ。何の問題もねえ」

「泣くべき時には泣き、笑える時には笑え。叫べ。わめけ。走れ。空へ舞い上がれ。生きろ」

「結局のところ、クソイカレてろってことだな」

「生きるということは、死を受け入れるということだからな。それがわしらが支払う代償なのじゃ」

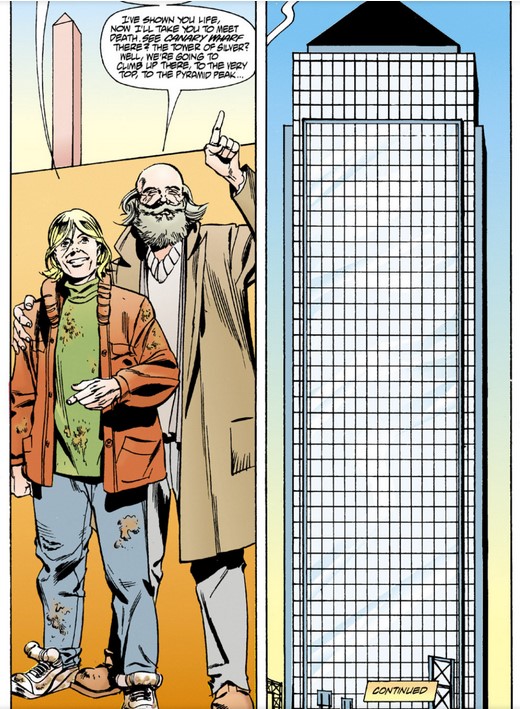

「わしはお前に「生」を見せた。次はお前を「死」に向い合せる。カナリーワーフが見えるか?銀の塔じゃ。わしらはあのピラミッドの頂上まで登る」

「そしてそこから飛ぶのじゃ」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

■#4 Down And Out In Heaven And Hell Part.3

盗難車でロンドン郊外の草原地帯に乗り付けるSaneとTom。車を盗んでいる描写はないけど、まあ盗んだ以外に考えられんので、そう解釈しました。あと申し訳ないんだが、当方車種判別能力ありません。

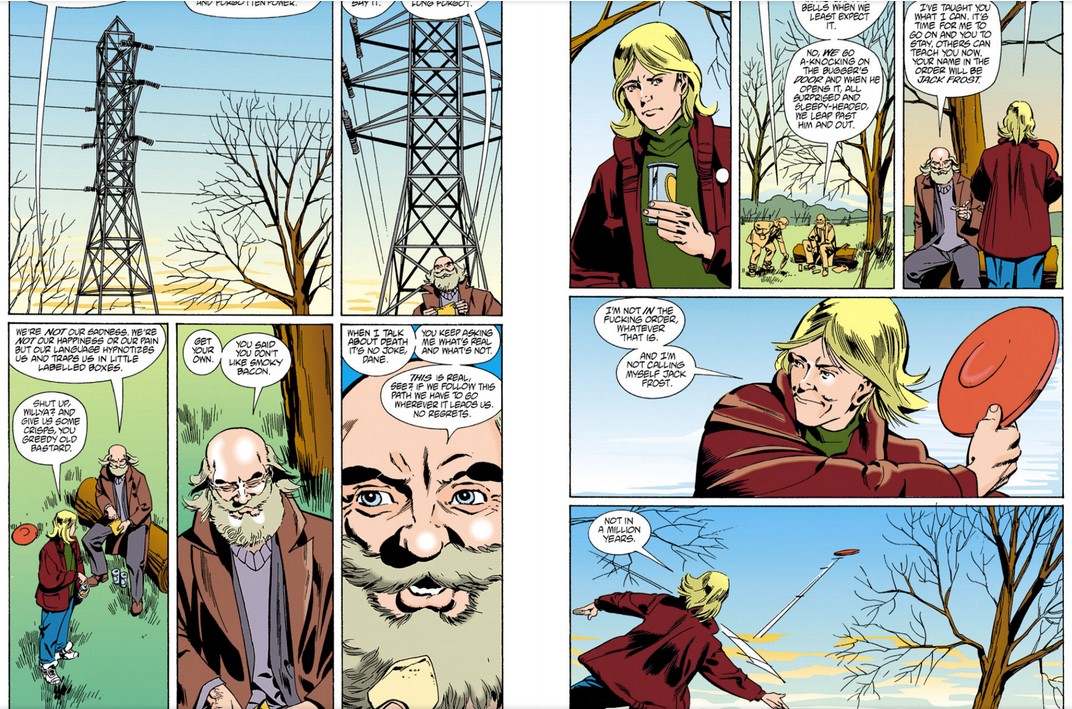

フライングディスクを投げて遊ぶDane。Daneが放ったディスクを難なく受け止めるTom。

「じゃあ俺を捕まえられるかい?あんたが走るところを見てみたいんだよ」

Tomの周りを走り回るDane。Tomは座ったまま、話し始める。

「お前に言っとかなきゃならんことがある、Dane。わしはもう去らねばならん頃なのじゃが、頼まれたためにお前のために残っている。古くからの友人の頼みでな」

「しばらくの間留まり、もう仕事も終わった」

「なんとも永く奇妙な夢じゃった。哀れなTomは寒いよ。もうこれ以上は踊れん。そろそろわしも行く時だ」

「わしは今、自分の人生を一つの形として見ておる。わしにはその端と境界が見えるよ。何と小さいことか」

「見ろ、あの美しい鉄塔たちを」

「いつかわしら総てが居なくなり、わしらの後の創造物が古びた鉄の骨格を、荒廃した砂漠、あるいは原生林の沼地を行進するように続いているのを見つけるのじゃ」

「彼らの目にそれらがいかに神秘的に映るか想像してみろ。あたかもわしらが太古の列石群を見るかのように。地球の後継者たちはこれらの鉄塔を、未知、あるいは忘れられた力の通行路として建てられたと考えるじゃろう」

「わしらは悲しみの中におらん。わしらは幸福の中にはおらず、痛みの中にもおらん。しかし、言葉がわしらを洗脳し、分類されたちっぽけな箱の中に捕らえるのじゃ」

「そろそろ喋るのやめねえ?そんで俺にもそのスナック菓子くれよ、強欲ジジイ」

「自分のがあるじゃろ。お前スモーキーベーコン味嫌いだと言うとったじゃろ」

「わしが死について話すとき、それはジョークじゃないぞ、Dane。」

「お前は何が現実で、何が違うかいつも問うとったな。これは現実じゃ、そうじゃろ?この道をたどるなら、どこだろうがその行き先にたどり着く。後悔するなよ」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

「あんたちょっと悲観的になってるだけだろ。あんたが老体だからって、これから死ぬってことじゃないだろ」

「魔術師は戦士であらねばならん。ベッドに横たわり、宮廷道化師の姿の昔ながらの死がにじり寄って来るのを待つことはできん。少なくともそれを予期できるなら」

「わしらはこちらから奴のドアをノックし、サプライズで寝ぼけ眼で出てきたところを飛び越え、脱出するのさ」

「アホらしい。俺は自殺するつもりなんてないぜ」

「わしはお前に「死」を見せてやると言っているだけじゃ。わしはお前にできるだけのことを教える。わしにとってはもう去る時で、お前は残る。あとは他の者がお前を指導できるだろう。そこでのお前の名前はJack Frostとなるはずじゃ」

「俺はそれが何だろうと、そこに入るつもりはねえし、自分をJack Frostなんて呼ぶつもりもねえ」

「1万年経とうがな」

夜。市街に近い開発予定の更地に、盗んだ車を置き、火炎瓶を投げつけるDane。

「こんないい車にこういうことをするのは忍びねえんだがなあ」

爆発し、燃え上がる車。狂喜するDane。

「お前は悪党じゃのう、Dane。だがお前に会えて良かったわい。」

「わしにとって最後の華々しい爆発で、もういらん。銃も爆弾も格闘ももうない。わしは全て卒業じゃ。ここで終わり」

「明日、わしらは飛ぶ」

翌日。カナリーワーフを見渡す路地裏で、Daneにロンドンの地下から持ってきた青いカビを詰めたパイプを吸わせるTom。

「深く吸い込め。煙をお前の脳に行き渡らせ、全てのペンキの剥げかけた古い奇妙な扉を開くのじゃ」

「あんたはいいのか?」

「今のわしには必要ない。わしは自分の行き場所に向かう、ベターな方法を使う」

「これに住所が書いてある。ポケットに入れておけ。全部終わった後、そこでお前を待ってる連中を見つけられる」

TomはDaneに小さなメモを渡す。

高架線に乗り、カナリーワーフへ向かう二人。

車内で、青いカビの影響下にあるDaneは、自身の目にのみ映るストリートの地下で行われている残虐行為について、譫言の様に呟き続ける。

地下で強制労働させられている奴隷たちの糞便と血で作られたオイルがピストンを回し金が作られている…。

隣に座るTomは、こいつはドラッグとコンピューターゲームに冒された狂人で、自分が保護者だと周囲に言い訳する。

電車の外に見える、Daneが言っているのと同様の金が混ざった廃液が、外壁の排水溝から川に向かって流されている様子は幻覚なのか?

カナリーワーフの前に着いた二人。

Daneの目には見上げた空が奇妙な色に見える。

「霊的干渉じゃ。このビルが龍脈のエネルギーの流れを中断するために建てられたことは話したじゃろう」

ビル内に入り、エレベーターに向かうTomとDane。

「自分が煙になったと創造しろ。風の中を漂う青い煙。青い煙のゴースト」

「不可視となれ。わしらはこれから上に上る」

カナリーワーフの屋上。丸めた紙で作った松明を手に、そこからの景観を眺めるTomは、絵葉書のようだと言う。

松明の一つをDaneに手渡すTom。

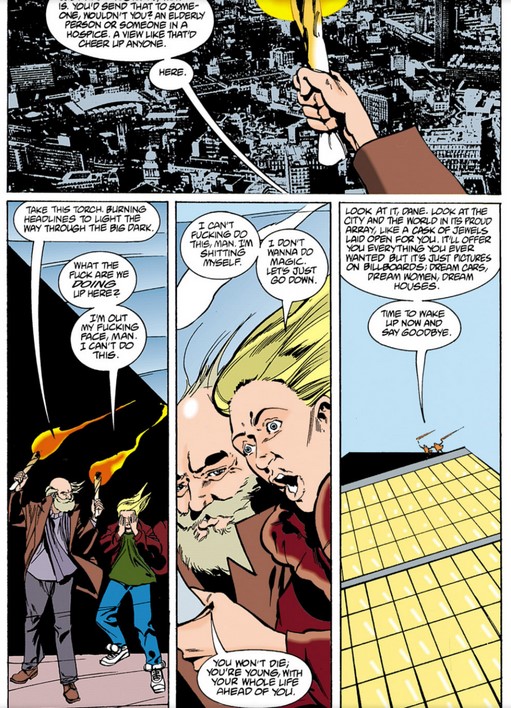

「この松明を持て。大いなる闇を抜ける道を照らす、燃える道標じゃ」

「俺たちゃここで何やってんだ?俺にゃわからねえよ。無理だ」

「俺にゃできねえって!漏らしちまいそうだ!魔術なんてやりたかねえ!降りようぜ!」

「お前は死なん。お前は若く、これからの人生が前に広がっておる」

Daneの手を引き、ピラミッドを上り始めるTom。

「見ろ、Dane。見ろ、都市を、そしてお前のために開かれた宝石の樽のような世界の中の誇らしげな連なりを。それはお前に今まで欲してきた総てを差し出してくるが、全ては広告看板に描かれたただの画だ。夢の車、夢の女、夢の家」

「目覚め、そしてさよならを言うときだ」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

「さらばだ、Dane。お前はこれまでの人生で誰も信じて来なかった。わしを信じろ。夢から飛び出すのじゃ」

「駄目だ。あんた俺を殺す…、クソッ…そんな」

「跳べ!」

そして二人はカナリーワーフ屋上のピラミッドから跳ぶ。

二人の身体は地上に向かってぐんぐん落下して行く。

Daneは、青い光に包まれ、草の上に着地する。

前日Tomとともにやって来たのと同じような、中心部から離れた場所。Tomの姿はない。

落ち着き、無事だったことに安堵し、仰向けに草地の上に寝転ぶDane。

そしてその時、自分の上に発光する赤い球体が浮かんでいるのに気付く。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

手を伸ばし、それに触れようとするDane。

それはDaneに反応するように、赤からオレンジ、そして緑へと変色する。

不安を覚え、それから逃げるように走り出すDane。やがて、どこからか自転車を見つけ、それに乗って誰もいない田舎道を疾走する。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

無人の道を当てもなく走り回るDane。意味もなく疾走する爽快感から、その表情は笑顔に変わって行く。

やがて、道の先に現れたものの前に、自転車を停める。

彼の目の前の空には、土星に似たリングに囲まれた惑星が、大きく浮かんでいた。

Daneは、その姿に畏敬の涙を流し、そこに跪く。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

Daneは、最後にTomから渡されたメモに書かれた住所へと向かう。

所番地の建物を見つけ、中に入ると、そこは木の机が並ぶ教室だった。

教卓や机の上には、見た覚えのある異様なマスクと、乗馬服が放り出してあった。

ひとつの机の上には、カラフルに塗装された手榴弾。そのボディには切り貼りされたちぐはぐな「SMILE」の文字。

Daneが手榴弾を眺めていると、後ろから声が掛けられる。

「遅いな。授業はもう終わったぞ」

そこに立っていたのはKing Mobだった。

この教室は、第1話でKing MobとRobinが話していた場所。異様なマスクは、同じく第1話でKing MobがHarmony HouseへDaneの救出に現れた時に被っていたもの。

ここで第3話冒頭でDaneを襲い、脅して消えた乗馬服の一団が、The Invisiblesメンバーの変装だったことが、種明かしされる。いや、自分最初読んだときここに来ても気付かなかったりしたのだけど…。ちなみに第2話で少女を追っていた方は、本物の敵。

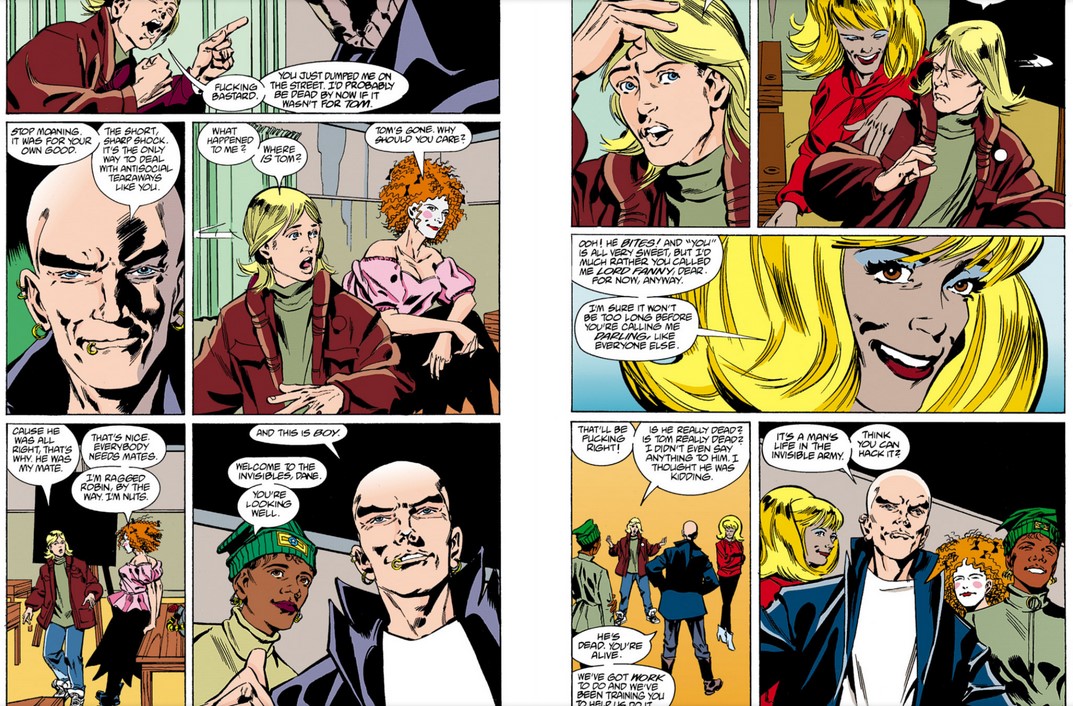

「このクソ野郎、俺をあんな所に放り出しやがって!Tomがいなきゃ死んでたかもしれねえんだぞ」King Mobに食って掛かるDane。

「お前のためを思ってやったことさ。お前みたいな反社不良少年を矯正するには、ショック療法が一番だからな」

「俺はどうなったんだ?Tomは何処だよ?」周囲を見回すDane。いつの間にか現れた白塗り、道化師風の髪形、ファッションの女性が後ろにいる。

「Tomは行ったわ。何故あなたは気にするの?」

「あいつはいい奴で、俺のダチだからさ」

「それはステキ。みんな友達が必要よ。ちなみに、私はRagged Robinよ」

「それでこっちがBoyだ」King Mobが続いて現れた黒人女性を紹介する。

「ようこそThe Invisiblesへ、Dane。調子よさそうね」とBoy。

「どうなってんだ?あのホームレス狩りに変装してたのは、あんたらなんだろ?あんたもどっかで見た覚えあるぜ?」

「あたしたちはあなたに目を掛けてたのよ。文句言われるものじゃないわ」以前に見かけた赤い服の女装者が、Daneの肩に手を掛けて言う。

「この野郎、触るな」

「この野郎も悪くないけど、Lord Fannyと呼んで欲しいわね。すぐにあなたも私をダーリンと呼ぶようになるだろうけど」

「もう沢山だ。Tomは死んだのか?俺はあいつに何もちゃんと話してねえ。俺はあいつがふざけてると思ってたんだ」

「奴は死んで、お前は生きている」King Mobが言う。

「俺たちにはやらなければならん仕事があり、それに使えるようにお前を訓練してきた」

「それがThe Invisible Armyの生き方だ。拒めると思ってんのか?」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

ロンドンのどこか。血が飛び散った机の上の電話が着信を告げる。陰になり顔がはっきりとは見えない男が、受話器を取り応答する。

「ああ、もちろんHarmony Houseのことは聞いている。些細な事故の衝撃波はRex Mundiと失われた者たちにも届いているだろう。そこは疑いない」

「我々はソーホーにあるThe Invisiblesの隠れ家を突き止めた。我々の手の者たちを送り、現在向かっているはずだ。ああそうだ」

「何だって?ああ、その場所がKing Mobのグループにより使われていたことを、君が知りたいのではないかと思ってね。それが君の活力を高めるのに役立つと思ったのだがね、Orlando」

「なんにしても、私はこれから閣僚典礼に出席せねばならん。それが前回と同様のものなら、少なくとも続く12時間は血と精液に膝の上まで浸かっていることになる。ゆえに君には君が最適だと思う形でことを進める許可を与えよう」

「そしてOrlando、今回はくれぐれもあのような混乱を残すようなことにならんようにしてくれ給えよ」

この部分は、まあ現時点ではわからない謎の悪玉の会話、という類いのものなのだが、それゆえ間違って解釈してあるところもあるのではと、ちょっと心配。後で直すことになるかも…。

Rex Mundiは、ラテン語で「King of the World」を意味し、カタリ派の宇宙論における悪の神ということらしい。

The Invisiblesの隠れ家。すべてに納得がいかないDaneは、king Mob達に食い下がる。

「俺が知りたいのは、あんたらが俺に何をしたかってことだ。俺が見せられたもの…」

「一連の、飛び降りたりなんだかんだは全部クソだ、そうだろ?俺はあの青いカビでトリップして、幻覚を見せられていただけなんだろ?あんたらみんなで、俺の頭をひっくり返してただけってわけだ」

「青いカビみたいなもんはありゃしないさ、Dane。地下の廃棄された駅の壁に生えてた、ただの苔だ。そんなもんでハイになれるわけがない」

「お前に起こったことは全て現実だ。俺たちはお前の頭をまともにするために…」そこでRobinが割って入る。

「待って!何か来るわ。連中の手下。ここから出た方がいい」

「そうか、出発の時間だな。準備はいいか?」

あわただしく動き始めるThe Invisiblesのメンバーたち。

「俺は行かねえぞ。俺が加わりたくないって言ったら、どうなんだ?」Daneは言う。

「お前は当の昔に加わっている。だが、もしお前が一緒に来たくない、この全てが何なのか知りたくないって言うんなら、お前が自分の道を行くのは自由さ。お前は生き延びることはできるだろう」

「しかしながら、これはラストチャンスだ。このドアは一度しか開かない」

「自分に問うてみろ。これまでの奴隷生活にしがみつくことが、お前が想像したこともない自由を得るチャンスより、価値があるのかをな」

「かつてのDane McGowanは、飛び降りて死んだ。お前もそれは分かってるはずだ。お前は彼の墓の上で残りの人生を座り続けていることもできるし、俺たちに加わりJack Frostとなることもできる」

「考える時間はあと30秒だ」

そして彼らはDaneに構わず、出口に向かって走り出す。「脱出だ!行け、行け!」

あっけにとられたように立ち尽くすDane。だがすぐに彼らを追って走り出す。

「おい!待ってくれよ!」

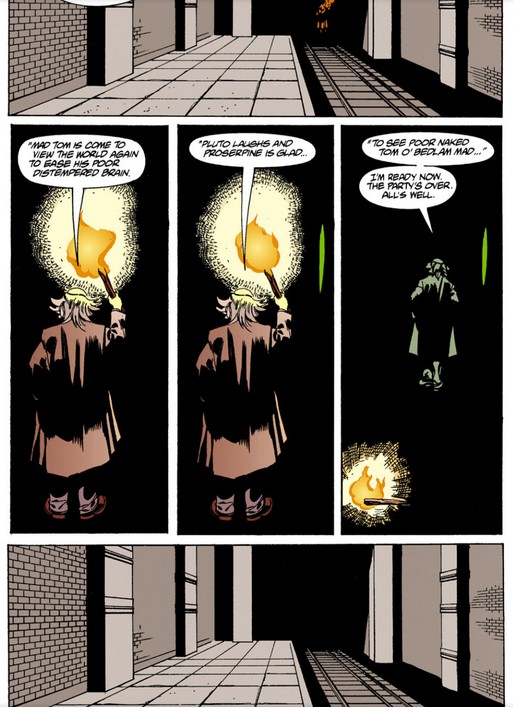

廃棄された地下鉄の駅。暗闇のトンネルから、松明を持った人影が近づいて来る。

「Forth from the dark and dismal Cell, Or from the deep abyss of Hell」

最初にDaneの前に現れた時と同じ、「Tom a Bedlam」を朗誦しながら線路を歩いて来るTom。

やがて、松明を捨て、朗誦を続けながら再び暗闇の中へと消えて行く。

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

蹴り破られるドア。銃を手にした覆面の一団が、既にもぬけの殻のThe Invisiblesの隠れ家へと踏み込んでくる。

「クソッ!匂うぞ!奴らはまだ遠くへは行ってないはずだ!」

「見てください!机の上!」

机の上にはピンク色の手榴弾が置かれ、その後ろのブラックボードには「ビッグ・ブラザーは見張っている。不可視となる方法を学べ」と書かれている。

「奴らめ、いつも…クソッ!」机の上の手榴弾の異状に気付くリーダーの男。

「ピンが無い!ピンが抜かれてるぞ!」

「逃げろ!爆発するぞ!」

『The Invisibles Vol. 1: Say You Want A Revolution』より 画:Steve Yeowell

画像を見ればわかる通り、最後は「Get out before it」の後に手榴弾に書かれた「SMILE」に続くわけだが、私の力じゃうまく日本語化できないんで、ここで説明的に言い訳。

というところで

-TO BE CONTINUED-

作者について

ここはグラント・モリソンから始めるべきところなのだが、今回さすがに長くなりすぎてるんで、次回ということで…。

■Steve Yeowell

生年等、資料なし。多分60年代後半から70年代半ばぐらいの間生まれだと思う。ジュエリー・デザインなどを学び、コミックについては趣味で描いていて、プロになる意思はあまりなかったということだが、英国のコミック・レジェンドとなるアーティストBryan Talbotに認められ、コミックの世界へ。多分80年代中頃か。あまり初期のものについては年代などはっきりしないのだが、Marvel UKでの『Spider-Man and the Zoids』(1986-87)が一番古い作品として英語版Wikiには記載されている。グラント・モリソンとの共作なのだが、出会ったのはそれより少し前。

そして、1987年からはYeowellにとっても、モリソンにとっても出世作となる『Zenith』を2000ADにて開始。モリソンについては、本当はこの『Zenith』やってから『The Invisibles』に来るぐらいが順当なのだろうが。グラント・モリソンとはその後、米DC/Vertigoでの『Sebastian O』もある。モリソンとしては、初期からの相棒Yeowellとこの『The Invisibles』を始めたという感じなのだろう。

90年代後半以降は、英国2000ADでの仕事が主で、代表作としてはIan Edgintonとの『The Red Seas』がある他、John Smithの『Devlin Waugh』など多くの作品を手掛けている。英語版Wikiの方では2014年頃で止まっているが、もう少し最近にもDan Abnettの『Sinister Dexter』を描いてたはず。

というわけで、あ~あ、とうとう『The Invisibles』始めちまった。まあある程度こうなることは予想してはいたのだけど…。

しかしながら、このグラント・モリソン『The Invisibles』は、当初から絶対やらなければならないと思っていた作品であり、こうやって始めたからは、まあかなりかかるだろうけど、きちんとやって行きたいと強く思うものであります。最低2か月に1回ぐらいのペースで、とか思ってたけど、そもそもこれ書くのに1か月以上かかってるじゃん…。

まあ、いつもの如く、多分大丈夫、できる、ぐらいの希望的観測でやって行くしかないんだが、一方で本店の方も延々ストップしてしまったりで、なんかアバウトでも一日の中で時間割作ってそっちにも時間配分してやって行かなければ、などとも思う今日この頃です。

とにかく『The Invisibles』また続きますんで、やや気長にご期待下さいという感じで。

The Invisibles

‘Cat Eat Cat’はamazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

コメント